В антиподах отмечено четкое разграничение в вакуолизации микропилярного и халазального полюсов. В функции этих клеток входят транспорт питательных веществ из халазы в зародышевый мешок, а также участие в преобразовании поступающих метаболитов. Являясь аппаратом питания зародышевого мешка, антиподы на определенном этапе его развития становятся центром абсорбции, переработки и транспорта питательных веществ из халазы семяпочки в зародышевый мешок, т. е. являются как бы пищеварительными клетками. У аконита антиподы сохраняются вплоть до созревания семени; они окружены четко выраженной, но неоднородной клеточной оболочкой: в базальной части она втрое толще, чем в апикальной; внутренняя поверхность ее имеет многочисленные разветвленные выросты. Наиболее сильно эти выросты развиты в местах непосредственного контакта антипод друг с другом. Плазмалемма антипод имеет многочисленные инвагинации самой разнообразной формы.[ ...]

Как антипод ему выступает т.н. рискованный образ жизни, при котором человек своим поведением, потаканием вредным привычкам наносит ущерб самому дорогому, что у него есть, — своему здоровью, а потом расходует невозобновимые жизненные силы на компенсацию полученного вреда. Отсюда ускоренное изнашивание организма, увеличение вероятности заболеваний и, как следствие, сокращение продолжительности жизни. При таком поведении, образно говоря, человек первую половину жизни делает все, чтобы подорвать свое здоровье, а вторую — чтобы его вернуть, т.е. «работает на аптеку».[ ...]

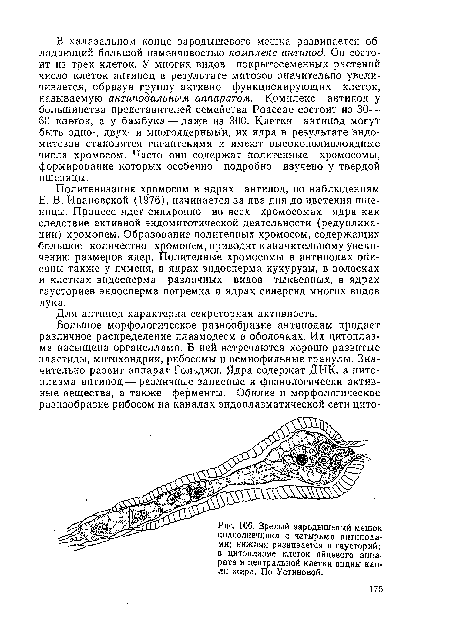

Для антипод характерна секреторная активность.[ ...]

Клетки антипод других растений часто развивают врастающие в нижнюю часть семяпочки гаустории (рис. 106), при помощи которых происходит интенсивное поступление питательных веществ из халазы семяпочки в зародышевый мешок. Эти клетки работают по типу железистой ткани.[ ...]

Довольно хорошо изучены антиподы аконита. Для ядер антипод этого растения характерна высокая степень полиплоидии. Наличие в антиподах большого количества рибосом и крупного лопастевидного ядрышка указывает на активность белкового синтеза (объем ядрышка и интенсивность синтеза белка в клетках антипод взаимосвязаны). Изучение ультраструктуры антипод зародышевого мешка у аконита показало, что перед оплодотворением их цитоплазма имеет выраженную полярность, насыщена органеллами (главным образом пластидами и митохондриями), обладающими большой функциональной активностью. Однако крахмальных зерен в них не обнаружено.[ ...]

Политенизация хромосом в ядрах антипод, по наблюдениям Е. В. Ивановской (1976), начинается за два дня до цветения пшеницы. Процесс идет синхронно во всех хромосомах ядра как следствие активной эндомитотической деятельности (редупликации) хромонем. Образование политенных хромосом, содержащих большое количество хромонем, приводит к значительному увеличению размеров ядер. Политенные хромосомы в антиподах описаны также у ячменя, в ядрах эндосперма кукурузы, в волосках и клетках эндосперма различных видов тыквенных, в ядрах гаусториев эндосперма погремка и ядрах синергид многих видов лука.[ ...]

Крупные эндополиплоидные клетки-антиподы, в которых число хромосом во много раз превышает обычное для данного вида, были обнаружены у представителей семейств Лютиковые (Яапип-си1асеае), Маковые (Рарауегасеае) и Астровые (Asteraceae).[ ...]

| Зрелый зародышевый мешок подсолнечника с четырьмя антиподами; нижняя развивается в гаусторий; в цитоплазме клеток яйцевого аппарата и центральной клетки видны капли жира. По Устиновой. |  |

Сопоставление этих разных подходов показывает, что первый является антиподом второму и третьему; второй и третий идейно близки, их различие заключается в существенно разной оценке скорости развития зрелой почвы во времени; четвертый подход в известной мере синтезирует третий и первый подходы.[ ...]

Редуцированную апогаметию, при которой зародыши развивались из синергид и антипод, впервые описал Я. С. Модилевский (1925, 1931) у Allium odorum. Позднее она обнаружена у некоторых рас Linum usitatissimum и Oryza sativa, у различных видов лилий, огурца и .др. У лилий гаплоидные зародыши, возникшие из синергид, отличались от обычных меньшими размерами, часто дегенерировали и только в редких случаях развивались в гаплоидные растения. Редуцированная апогаметия описана также у кукурузы и льна, у которых одновременно с зародышем, образовавшимся после нормального полового процесса из зиготы, формируются зародыши из синергид.[ ...]

Возникновение зародыша из других элементов зародышевого мешка — синергид или антипод с редуцированным (гаплоидным) или нередуцированным (диплоидным) числом хромосом называется апогаметией.[ ...]

К планетарным относят выступы материков и впадины океанов. Материки и океаны нередко являются антиподами. Так, Антарктика лежит против Северного Ледовитого океана, Северная Америка — против Индийского, Австралия — против Атлантического и только Южная Америка — против Юго-Восточной Азии.[ ...]

Чаще всего эндомитоз наблюдается в дифференцированных клетках растений, например в ядрах клеток тапетума пыльника и антипод, а также в клетках, дающих начало млечникам, проводящим элементам (колленхиме), и в других специализированных тканях. Очевидно, эндомитоз имеет определенное функциональное значение, при нем деятельность клетки не нарушается. Поэтому в клубнях картофеля, находящихся в периоде интенсивного крахмалообразования, митотическое деление заменяется эндомитозом.[ ...]

Практически каждая команда на оцифровку имеет свой аналог для редактирования. Команда “Создание линии” сопровождается антиподом - “1Kill chain” - “Уничтожить линию”, “Создание точки” - “Kill points” и т.п. Для тренировки в приемах редактирования необходимо увеличить имеющееся изображение до степени заметности окружностей толерантности вокруг главных и промежуточных точек. После этого необходимо выполнить следующие операции.[ ...]

При слиянии верхнего и нижнего полярных ядер образуется ядро центральной клетки зародышевого мешка, содержащее тетраплоидиый набор хромосом (4п).[ ...]

Развитие зародышей из синергид довольно распространено среди лилейных и орхидных. Одновременное развитие зародышей из синергид и антипод описано у лука пахучего, вяза и Elatostena siniatum. В последнем случае зародыши формировались из всех трех антипод.[ ...]

Политения обнаружена в семяпочках покрытосеменных растений. Политенные хромосомы найдены и изучаются в ядрах эндосперма, синергид и антипод представителей различных семейств растений. Они описаны в ядрах эндосперма некоторых видов семейства Роасеае (Zea mays, Hordeum vulgare), в эндосперме и синергидах рода Allium семейства Liliaceae, в эндосперме и клейких волосках завязи Bryonia dioica семейства Cucur-bitaceae, а также в подвесках представителей семейства Faba-сеае (род Phaseplus).[ ...]

Это другой мир, наш антипод, там частная собственность, мешающая концентрации производства. Поэтому их опыт — это вчерашний день экономики. Он не для нас". Правда, такая предвзятость не мешала перенимать некоторые элементы аграрной производственно-хозяйственной системы западных стран, но лишь те, которые соответствовали постулату о повышении уровня концентрации производства. Так, на Западе были заимствованы идеи, а затем куплены проекты крупных животноводческих комплексов, организации специализированной системы ремонта сельскохозяйственной техники и др. Этот опыт, несмотря на то, что он зародился в иной социальной системе, был взят на вооружение также без критического анализа всего комплекса условий и факторов его эффективного применения и также стал насаждаться с быстротой и настойчивостью, достойными лучшего применения. В этом случае срабатывала другая стереотипная формула — Капиталисты умеют считать деньги. Раз они пошли на большую концентрацию поголовья животных — значит, это экономически выгодно. Их опыт также подтверждает теоретический постулат о полезности высокой концентрации сельскохозяйственного производства".[ ...]

При возникновении зародышевый мешок многолетних фор: пшенично-пырейных гибридов, как у пшеницы и пырея, являет <ж восьмиядерным, с тремя одноядерными клетками антипод. Такое поведение анта под характерно не только для пшениц и пырея — ближайши родичей исследовавшихся нами гибридов, но и для других пре ставителей семейства злаков. Следовательно, образование многс клеточного комплекса антипод является систематическим призна ком, характерным для всего семейства.[ ...]

Тем не менее и сейчас еще «человек-» и «тайга» нередко подчеркнуто изображаются даже в периодической печати, да и в некоторых больших художественных произведениях, как антиподы. Авторы их однобоко видят в тайге врага, противника, который должен «отступить», даже «исчезнуть». Они так и пишут: «Тайга отступает», «Танга исчезает по воле человека», вкладывая в эти выражения своеобразный «победный» смысл. Это в корне неправильное отношение к тайге. Нельзя рассматривать тайгу как какое-то зло, которое человек должен непременно уничтожить. Тайга — это огромное богатство, это — лучшая в мире древесина наших хвойных пород, это — ценнейшая пушнина. Определенные участки тайги, разумеется, могут быть превращены и в сельскохозяйственные угодья. На территории тайги — богатейшие недра земные, рациональное использование которых можно сочетать с разумным использованием тайги в целом.[ ...]

Что касается авторов, то они были выбраны среди ученых, пользующихся большим авторитетом в своей области науки независимо от их местожительства. Необычно большое число авторов выбрано из числа антиподов. С тех пор, как редактор настоящего издания переехал на работу в другую часть света, он находится под впечатлением того факта, что в тех странах, где воздух и вода сравнительно мало загрязнены, большое (относительно) число специалистов энергично работают в области химии окружающей среды. Вероятно, это связано с тем, что австралийские и новозеландские ученые, совершая частые поездки в северное полушарие, были озабочены тем, как предупредить подобные загрязнения в своих странах по мере того, как в них будет развиваться промышленное производство.[ ...]

Такое исключительное потепление в 1932 г. по сравнению с 1930 г. нельзя объяснить, исходя из предположения о потеплении воздуха и связанных с этим уменьшенных потерь тепла. Действительно, 1917 и 1924 гг. были антиподами в отношении теплового режима атмосферы: в 1924 г. средняя температура воздуха была на 3,6° выше, чем в 1917 г. Между тем средняя температура деятельного слоя отличалась тогда всего лишь на 0,6°. Напротив, резкое различие теплового режима 1932 и 1930 гг. наблюдалось при относительно малом потеплении атмосферы — всего лишь на 0,8° в 1932 г. по сравнению с 1930 г.[ ...]

До тех пор, пока природа не была внешним ограничением для хозяйственного развития, и существовал большой запас ресурсов, в том числе пространства, экологию и экономику можно было противопоставлять как антиподы. Ныне же усилия по воспроизводству природно-ресурсного потенциала сопоставимы с экономическими результатами эксплуатации природы. Там, где это не так, природно-ресурсный потенциал довольно быстро истощается, а результативность хозяйства падает (что следует из системного характера интегрального ресурса — разд. 3.14). Любой промысел (а такова была до последнего времени суть природопользования) постепенно вытесняется хозяйством, основанным на воспроизводстве ресурсов. Оно же не может не базироваться на экологии (глава 4).[ ...]

Возникновение зародышей из синергид дает право утверждать, что эти клетки являются потенциальными гаметами и при соответствующих условиях способны дать начало новому растению. Значительно реже происходит развитие зародышей из антипод. Такой тип размножения описан лишь у Allium odorum и Ulmus glabra.[ ...]

После третьего деления начинается образование клеток на противоположных концах зародышевого мешка, в микропиляр-ной части которого развивается яйцевой аппарат, состоящий из трех клеток и верхнего полярного ядра, а в халазальной части — три антиподы и нижнее полярное ядро. Таким образом, зрелый зародышевый мешок, развившийся по Ро1у£Опит-типу, состоит из шести клеток и двух полярных ядер. У многих видов полярные ядра сливаются еще до оплодотворения, образуя вторичное ядро, располагающееся в центральной клетке зародышевого мешка.[ ...]

Более раннее развитие эндосперма по сравнению с зиготой, по-видимому, обусловлено расположением первичного ядра эндосперма в центре зародышевого мешка, т. е. на участке наиболее физиологически активной цитоплазмы, на пути тока питательных веществ, поступающих на халазы семяпочки через антиподы в зародышевый мешок. Ядра и клетки эндосперма усиленно делятся путем митоза, быстро растут, в результате чего зародышевый мешок сильно увеличивается в размерах. Иногда клетки эндосперма делятся эндомитотически, что приводит к полиплоидности его.[ ...]

В дальнейшем (в процессе последнего митоза) возникают клеточные перегородки и свободноядерная стадия развития женского гаметофита переходит в клеточную стадию. У микропиляр-пого полюса образуются три клетки яйцевого аппарата, у противоположного (халазально-го) — три клетки, называемые антиподами, а между этими двумя группами клеток — центральная клетка (содержащая два свободных полярных ядра или одно вторичное ядро). Три клетки яйцевого аппарата дифференцируются па одну яйцеклетку и две клетки, называемые синергидами (от греч. synergos — вместе действующие) или вспомогательными клетками. Таково строение так называемого нормального монослшрического женского гаметофита.[ ...]

При изучении апоспорических зародышевых мешков у подсолнечника в одном из них был обнаружен зародыш, который состоял из 18 плотно сочлененных клеток. В той же семяпочке в обычном зародышевом мешке наблюдалось развитие проэмб-рио и нуклеарного эндосперма. В халазальной части этого зародышевого мешка еще сохранились три антиподы, нижняя из которых дала гаусторий, выходящий за пределы тапетума (рис. 120). Кроме того, в семяпочке имеются семь апоспорических зародышевых мешков, содержащих разное число ядер.[ ...]

Окружающая среда в процессе синтезирования знаний о ней может рассматриваться как материальная система, поддающаяся измерению в естественных единицах, отличающихся от экономических масштабов. В этом случае на первый план выдвигается вопрос о материальном качестве окружающей среды, а в связи с этим ставится также вопрос о роли его антипода, т. е. имеется в виду роль генетической доминанты окружающей среды. Выясняется, что роль генетической доминанты в зависимости от различия в местных условиях или же в разные периоды времени в одном и том же месте всегда берет на себя какая-то другая составляющая окружающей среды. С помощью научных мотодов можно предсказать перемещения генетической доминанты и, если надо, воспрепятствовать им в плановом порядке.[ ...]

Истинная полиэмбрион и я, т. е. развитие нескольких зародышей в одном и том же зародышевом мешке, может осущестяляться различными путями. В связи с этим М. С. Яковлев (1957) разработал классификацию основных ее групп и типов. Это явление описано у различных видов семейств Орхидные, Мятликовые, Мотыльковые, Астровые, Лилейные.[ ...]

Вращательная дисперсия. Определение угла вращения для одного какого-либо луча является, однако, недостаточным для анализа, так как само испытуемое вещество не всегда является однородным и часто содержит примеси других оптически деятельных веществ; кроме того, величина вращения может изменяться вследствие частичной рацемизации, т. е. частичного превращения, в известных условиях, оптически деятельного вещества в смесь равных количеств оптических антиподов, в результате чего вещество становится оптически недеятельным.[ ...]

ГОНДВАНА [от названия исторической области в Центральной Индии] — гипотетический материк, существовавший в течение большой части палеозоя и в начале мезозоя в Юж. полушарии и включавший части современных материков Юж. Америки, Африки, Азии (Аравию, Индию), Австралии и, возможно, .Антарктиды. В мезозое произошло распадение Г. и горизонтальное перемещение составляющих ее частей, обусловленное, как предполагают, спредингом (расширением) океанического дча. Антиподом Г. в Сев. полушарии является Лавразия.[ ...]

Очень убедителен в этом отношении рис. 283, на котором сопоставлены две кривые: одна из них изображает изменения температуры воды в 1930 г., а другая — такую же температурную кривую для той же точки моря, только в 1932 г. Как видим, между обеими кривыми нет ничего общего: теплосодержание воды летом 1932 г. было несравненно больше, чем летом 1930 г. Подобное же резкое различие замечается между другими элементами, характеризующими тепловой режим морской воды в эти два года, являющиеся настоящими антиподами.[ ...]

Понятие образования тесно связанно с древней мечтой, унаследованной эпохой классицизма от древних греков, воспитание граждан в духе уважения к законам и общественным институтам, т. е. к правилам жизни в коллективе. Основная идея классического образования - поднять людей, в частности детей, к вершинам всестороннего образования, к шедеврам мировой культуры. Классическому образованию основной ущерб нанесло индустриальное общество: техническое образование стало рассматриваться как антипод общего, классического образования. Однако в настоящее время, несмотря на все усилия по сокращению разрыва между университетским миром и профессиональной деятельностью, вновь налицо кризис университетского образования. Доминирует мысль о необходимости профессионализации университетов (конечно, не в упрощенном смысле возврата к профессиональной подготовке). Формируется новая образовательная парадигма. Как указывается в концептуальном документе Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании «Университетское образование в XXI веке», формирующаяся образовательная парадигма будущего представляет собой триаду: от целостной картины мира - к целостному знанию и от него - к целостной личности.[ ...]

Хочется верить, что эти гармонические каноны природы свойственны также и процессу зрительного восприятия и находят свое отражение в движении глаз. Однако прямых данных у нас пока нет. В последнее время мы предпринимаем усилия по проведению специальных исследований и выведению такой взаимосвязи. К сожалению, золотое сечение, пронизывающее все мироздание, - от Вселенной до мельчайших организмов - все меньше используется в современной архитектуре. В итоге город и природа смотрятся как два антипода, не похожие друг на друга.[ ...]

При формировании зародышевого мешка по Огиза-тцпу ядра макроспор после мейоза располагаются так же, как и при РпШ1апа-типе (1+3), но халазальные ядра не сливаются. Яйцевой аппарат формируется из трех ядер микропилярной тетрады, а четвертое отходит к центру полости зародышевого мешка, превращаясь в верхнее полярное ядро. В халазальной части зародышевого мешка образуется И клеток антипод и нижнее полярное ядро.[ ...]

При Ререгогта-типе после двух делений мейоза возникают четыре ядра макроспор, лежащих крест-накрест. В результате последующего (третьего) деления образуются восемь ядер, которые располагаются попарно по периферии зародышевого мешка; затем происходит четвертое деление, дающее шестнадцать ядер, половина которых, концентрируясь в центре полости зародышевого мешка, дает при слиянии октаплоидное (8/г) ядро центральной клетки. В микропилярной части зародышевого мешка возникает яйцевой аппарат, состоящий из одной яйцеклетки; остальные семь ядер отходят к стенке зародышевого мешка, окружаются цитоплазмой и образуют систему постенных клеток. При этом типе развития антиподы отсутствуют, зародышевый мешок полиполярен.[ ...]

Все пути синтеза пантотеновой кислоты (I) сводятся в основном к конденсации (3-аланина .(II) и его солей с пан-толактоном (III). В молекуле пантотеновой кислоты (I) имеется а-асимметрический атом углерода, в связи с чем она может существовать в 2 энантио,мерных формах. Природной биологически активной формой является правовращающий изомер, которому на основании эмпирического правила Хадсона приписана £>-( + )-конфигурация [1.1]. Для получения природной Z5-,формы синтетическую пантотеновую кислоту расщепляют на энантиометры или синтезируют ее из оптически активного D-(—)-пантолактона. Промышленный метод получения оптически активной D-( + ) -пантотеновой кислоты разработан во Всесоюзном научно-исследовательском витаминном институте П91- . „. .[ ...]

Но тепловая взаимосвязь между океаном и материками этим не ограничивается. В настоящее время есть все основания связывать изменения теплового режима Северного Атлантического океана (а значит, и воздействий его на климат соединенного материка Европы и Азии) еще с одним весьма важным источником колебаний — с циклическими течениями между 10 и 40° с. ш. [59]. На рис. 407, а представлена первая схема этих циклов, полученная П. П. Лазаревым и Б. В. Дерягиным [60] на простой модели. Рис. 407, б воспроизводит поле течений в той же области, вычисленное А. С. Саркисяном [61] по заданному полю атмосферного давления (и следовательно, по заданному полю ветра). Рис. 407, в дает представление о потоках в этой области на основании позже вышедшей работы Г. Стоммела [62]. Совершенно очевидно, что вся эта система течений создалась под воздействием материков, которые здесь оконтуривают очень тесно область Мирового океана. Она гораздо меньше, чем та область, которая является ее антиподом на Тихом океане. Достаточно взглянуть на карту материкового и океанического полушарий, по Ю. М. Шокальскому, которая была помещена на рис. 336 (см. § 7), чтобы представить неизбежные воздействия со стороны материков Старого и Нового Света на эту область Атлантического океана.[ ...]