Факультативные бактерии используют растворенный кислород, когда это возможно, при отсутствии же его живут за счет энергии анаэробных процессов. При очистке сточных вод аэробные микроорганизмы развиваются в активном иле и биологической пленке биофильтров, в то время как анаэробы преобладают в процессах брожения. Факультативные бактерии имеются как в аэробных, так и в анаэробных очистных сооружениях.[ ...]

Анаэроб - организм, способный жить в бескислородной среде. Различают облигатных анаэробов - постоянно живущих в бескислородной среде и факультативных - способных жить как без кислорода, так и при его присутствии (организмы городской канализации, первичных отстойников и т.д.).[ ...]

Анаэробы факультативные — организмы, способные жить как в присутствии кислорода, так и без него (некоторые бактерии и грибы).[ ...]

Для факультативных анаэробов характерны очень высокие возможности гликолиза, устойчивость к накоплению в организме больших концентраций молочной кислоты и наличие дополнительных путей генерирования АТФ бескислородным механизмом. Наблюдения, проведенные ка водных черепахах, показали, что в первые 30 мин после погружения в воду интенсивность аэробного окисления у них не изменяется, но напряжение кислорода в легких и крови быстро падает. В следующие 30 мин интенсивность обмена снижается до 40 % от исходного, а кислородные запасы иссякают. Затем в течение нескольких часов (а при низкой температуре воды и нескольких суток) черепаха живет исключительно за счет энергии гликолиза, а содержание молочной кислоты в крови и тканях достигает 60 ммоль и более. Образовавшийся же избыток молочной кислоты устраняется с помощью окисления лишь при возвращении черепахи в воздушную среду. Заметим, что в крови человека и наземных животных молочной кислоты не больше 18—20 ммоль/л, и то при мышечной деятельности максимальной или субмаксимальной интенсивности.[ ...]

Между аэробами и анаэробами, мезофилами и термофилами нельзя провести резкой границы, между ними всегда имеются переходные группы: микроаэрофильные аэробы, факультативные анаэробы, термотолерантные бактерии и др. У факультативно анаэробных микроорганизмов имеется набор ферментов, необходимых для дыхания и брожения, поэтому они способны в зависимости от окружающей среды менять анаэробный образ жизни на аэробный.[ ...]

Кроме гликолиза у факультативных анаэробов существуют другие пути анаэробного генерирования АТФ, связанные с декарбоксилированием а-кетоглютаровой и пировиноградной кислот, отщеплением их карбоксильных групп и образованием СОг. Эта сложная, многоступенчатая цепь реакций изучена еще недостаточно. Но из всего сказанного следует, что набор ферментов в тканях факультативных анаэробов должен если не качественно, то уж во всяком случае количественно и по характеру регуляции активности существенно отличаться от того, что имеет место у облигатных аэробов, и позволять им черпать энергию и из аэробных, и из анаэробных окислительных процессов.[ ...]

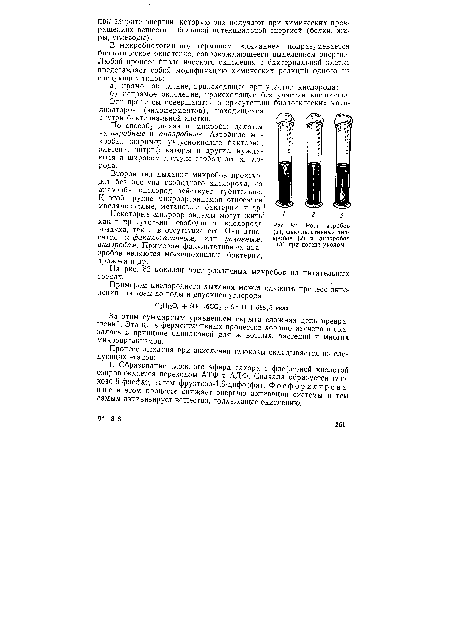

| Рост аэробов (/), факультативных анаэробов (2) и анаэробов (3) при посеве уколом |  |

У облигатных аэробов и факультативных анаэробов в присутствии кислорода катаболизм протекает в три этапа: подготовительный, бескислородный и кислородный. В результате органические вещества распадаются до неорганических соединений. У облигатных анаэробов и факультативных анаэробов при недостатке кислорода катаболизм протекает в два первых этапа: подготовительный и бескислородный. В результате образуются промежуточные органические соединения еще богатые энергией.[ ...]

Анаэробиоз свойствен и факультативно анаэробным микроорганизмам. В отличие от последних облигатные анаэробы не могут развиваться в присутствии кислорода, более того, кислород в молекулярной форме ядовит для анаэробов.[ ...]

Большинство пурпурных серобактерий — строгие анаэробы и облигатные фототрофы, т. е. рост их возможен только при освещении. Известно лишь три вида, растущие в присутствии воздуха, причем не только на свету, но и в темноте, хотя и медленно. Это — A. roseus, E. shaposhnikovii и Т. roseopersicina. Все несерные пурпурные бактерии также растут в анаэробных условиях, но в основном являются факультативными аэробами. До недавнего времени считали, что рост пурпурных бактерий в темноте возможен лишь в аэробных или микроаэрофильных условиях, так как в отсутствие света они получают энергию в процессе дыхания. Однако недавно установлено, что R. rubrum и ряд представителей Rhodopseudo-monas растут в темноте и в строго анаэробных условиях за счет сбраживания некоторых органических субстратов. Такую же возможность, видимо, имеют пурпурные серобактерии E. shaposhnikovii и Т. roseopersicina.[ ...]

Значительное число бактерий — облигатных аэробов и факультативных анаэробов — способно существовать за счет использования загрязнений (примесей) воды в качестве источника питания. При этом часть использованных органических веществ расходуется на энергетические нужды, а другая часть — на синтез тела клетки. Часть вещества, расходуемая на энергетические потребности, окисляется клеткой до конца, т. е. до СОг, НгО, >Ш3. Продукты окисления -— метаболита — выводятся из клетки во внешнюю среду. Реакции синтеза клеточного вещества идут также с участием кислорода. Количество кислорода, требуемого микроорганизмам на весь цикл реакции синтеза и получения энергии, и есть БПК.[ ...]

Как уже указывалось, многие группы бактерии (например, факультативные анаэробы) способны и к аэробному, и к анаэробному дыханию, но конечные продукты этих двух реакций различны и количество высвобождающейся энергии при анаэробном дыхании значительно меньше. На рис. 2.7 представлены результаты интересного исследования, в котором один и тот же вид бактерий, АегоЪас1ег, выращивали в анаэробных и аэробных условиях с использованием глюкозы в качестве источника углерода. В присутствии кислорода почти вся глюкоза превращалась в бактериальную биомассу и СО2; в отсутствие же кислорода разложение было неполным, гораздо меньшая часть глюкозы превращалась в углеродсодержащие вещества клеток и во внешнюю среду выделялся ряд органических соединений. Чтобы окислить их, потребовались бы другие специализированные виды бактерий. Когда скорость поступления органического детрита в почву и донные отложения высока, бактерии, грибы, простейшие и другие организмы создают анаэробные условия, используя кислород быстрее, чем он диффундирует в субстрат. При этом разложение органического вещества не прекращается — оно продолжается, хотя часто в замедленном темпе, если в среде имеются микроорганизмы с достаточно широким диапазоном анаэробных типов метаболизма.[ ...]

Итак, несмотря на то что анаэробные сапрофаги, как облигатные, так и факультативные, составляют меньшую часть компонентов сообщества, они тем не менее играют в экосистеме важную роль, так как лишь они способны к дыханию в лишенных света бескислородных нижних ярусах системы. Занимая эти негостеприимные местообитания, они «спасают» энергию и материалы, делая их доступными для большинства аэробов. Таким образом, то, что кажется «неэффективным» способом дыхания, оказывается составной частью «эффективной» эксплуатации энергии и материальных ресурсов экосистемой в целом. Например, эффективность очистки сточных вод, которая обеспечивается управляемой человеком гетеротрофной экосистемой, зависит от согласованности между деятельностью анаэробных и аэробных сапрофагов.[ ...]

Неспорообразующая палочка, обладающая подвижностью; аэроб и факультативный анаэроб. Температурный оптимум лежит в пределах +37—38° С.[ ...]

Род Staphylococcus. Представители этого рода отличаются от микрококков тем, что являются факультативными анаэробами и вызывают ферментацию глюкозы в анаэробных условиях с образованием кислоты, кроме того, многие виды стафилококков патогенны. Большинство видов требуют органических источников азота и витаминов для роста. Многие штаммы образуют оранжевый или желтый пигмент. Типовой вид рода — Staphylococcus aureus.[ ...]

Род Acidianus - сферические клетки, иногда дольчатой формы и выглядят как тетраэдры, пирамиды и т.п. Факультативные анаэробы: в аэробных условиях они окисляют серу и Fe2+, в анаэробных - восстанавливают серу молекулярным водородом.[ ...]

По типу дыхания, которое осуществляется всей поверхностью клетки, микробы делятся на аэробов и анаэробов. Первые развиваются только при свободном доступе кислорода, вторые могут жить только при отсутствии кислорода воздуха. Существует также группа факультативных анаэробов, способных развиваться при небольшом доступе кислорода.[ ...]

Энергетический обмен. По отношению к свободному кислороду организмы делятся на три группы: аэробы, анаэробы и факультативные формы.[ ...]

Распределение роста по длине укола: равномерный по всей длине, утолщающийся кверху, утолщающийся книзу (факультативный анаэроб), лучший в верхней части черты (аэробы), лучший внизу (анаэробы).[ ...]

Из группы аммонификаторов в сточных водах встречаются Bact. mycoides. Термофильные варианты Bact. mycoides относятся к факультативным анаэробам. Многие аммонифицирующие бактерии восстанавливают нитраты до нитритов и газообразного азота. На сооружениях биохимической очистки аммонификация происходит за счет азотсодержащих веществ самой разнообразной природы, поступающих с промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками. Процессы аммонификации могут развиваться в кислородной и бескислородной среде (см. стр. 61). Часть аммиачного азота, освободившегося в процессе аммонификации, окисляется до нитритов и нитратов. Нитрифицирующие бактерии относятся к родам Bacterium, Pseudobacterium.[ ...]

Сущность метода заключается в определении в 1 см3 воды общего содержания мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов, способных расти на питательном агаре данного состава при температуре (37 ± 0,5) °С в течение (24 ± 2) ч, образуя колонии, видимые при увеличении в 2—5 раз.[ ...]

Среди спорообразующих грамположительных бактерий семейства Bacillaceae азотфиксирующая способность выявлена у факультативных анаэробов Bacillus polymyxa, аэробов Bacillus megaterium и Thermobacillus azotofigens. Последняя бактерия, выделенная из удобренной навозом дерново-карбонатной почвы Эстонской ССР, оказалась термофильной с оптимумом роста 45—50 °С и максимумом 60—65 °С. При температурах ниже 20 °С она не развивается.[ ...]

Молочнокислое брожение следует проводить в анаэробных условиях, ибо молочнокислые бактерии относятся к группе факультативных анаэробов, не требующих для своей жизнедеятельности кислоро да воздуха. Большинство же вредных микроорганизмов являются строгими аэробами и в отсутствие воздуха не развиваются. Молочнокислые бактерии из каждой молекулы сахара образуют две молекулы молочной кислоты. Поскольку источник накопления молочной кислоты - сахар сырья, следует подбирать высокосахаристые сорта овощей и плодов.[ ...]

Результаты шести исследований, в которых были использованы в анаэробных условиях девять разных видов облигатных и факультативных анаэробов, росших на семи различных субстратах, дали среднюю величину УКкал = 0,130 г/ккал.[ ...]

Окислять молекулярный водород могут микроорганизмы, относящиеся к разным таксономическим группам. Среди них есть строгие анаэробы, факультативные анаэробы и облигатные аэробы. К факультативным анаэробам и аэробам, обладающим таким свойством, относятся Escherichia coli, Paracoccus denitrificans, Streptococcus faecalis и некоторые представители: Bacillus, Pseudomonas, Alcaligenes, Acetobacter, Azo-tobacter, Mycobacterium, Nocardia, Proteus, а также отдельные виды сине-зеленых и зеленых водорослей.[ ...]

Некоторые микроорганизмы могут жить как в присутствии свободного кислорода воздуха, так и в отсутствие его. Они относятся к факультативным, или условным, анаэробам. Примером факультативных анаэробов являются молочнокислые бактерии, дрожжи и др.[ ...]

При хорошей работе сооружений биоценоз активного ила принадлежит к альфа-мезосапробной зоне; он состоит из аэробов с примесью факультативных анаэробов. Хорошая очистка обусловливается также и определенной биомассой инфузорий, а именно видов из порядка РегИпсЬа.[ ...]

Анаэробное разложение белков вызывается спорообразующими палочками: Bacillus putrificus, Bacillus sporogenes. Разложение белковых соединений вызывается и факультативными анаэробами Proteus vulgaris, Bacteria coli. Степень и интенсивность разложения белковых соединений зависит от химической структуры белка и вида микроорганизмов. Аминокислоты, образующиеся в процессе распада белков в анаэробных условиях, подвергаются восстановительному дезаминированию с образованием предельных органических кислот и аммиака. Органические кислоты могут разлагаться с образованием метана и диоксида углерода. Продуктами аммонификации в анаэробных условиях будут метан, аммиак и диоксид углерода.[ ...]

В практике санитарно-бактериологического анализа широко применяется определение в 1 мл общего количества мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативных анаэробов, растущих на мясо-пептонном питательном агаре в течение 24 ± 2 ч инкубации при температуре 37 ± 0,5°С и образующих видимые колонии при увеличении в 2—5 раз.[ ...]

Стаут [33] сообщает, что нет явной зависимости между способностью выносить высокое содержание углекислоты и низкое содержание кислорода. Некоторые факультативные анаэробы очень чувствительны к высоким концентрациям углекислоты и не переносят их.[ ...]

Приведенные результаты позволяют заключить, что ведущую роль в процессах анаэробного разложения органического материала играют облигатные анаэробные бактерии. Однако систематическое выявление в содержимом метантенков аэробов и факультативных анаэробов свидетельствуют о том, что эти микроорганизмы также участвуют в деструкции органических веществ, и при определенных условиях численность их может существенно возрастать. Так, при добавлении к ферментируемой жидкости глюкозы количество аэробных и факультативно анаэробных бактерий повышается от 1 X 10б до 3,2 X 109 клеток/мл (цит. по [404]).[ ...]

Первая стадия заключается в разложении крупных органических соединений и превращении их в органические кислоты с выделением газообразных побочных продуктов: углекислого газа, метана и следов сероводорода. Эта стадия осуществляется разнообразными факультативными бактериями, функционирующими в лишенной кислорода среде. Если бы процесс на этом остановился, скопившиеся кислоты привели бы к понижению pH и к ингибированию последующего распада при «закисании» оставшихся сырых сточных вод. Для того чтобы! произошло сбраживание, на второй стадии необходима газификация для превращения органических кислот в метан и углекислый газ. Бактерии, расщепляющие кислоты с образованием метана, являются строгими анаэробами и очень чувствительны к условиям окружающей; среды, т. е. к температуре, pH и анаэробиозу.[ ...]

При нормальной работе искусственных аэробных очистных сооружений основная масса бактерий состоит из аэробов — микробов, нуждающихся для своей жизнедеятельности в наличии молекулярного атмосферного кислорода, и лишь в незначительном количестве встречаются факультативные анаэробы — организмы, способные развиваться как в присутствии кислорода, так и в его отсутствии. Некоторые аэробы могут использовать не только кислород атмосферы, но и кислород минеральных соединений (например, нитратов, сульфатов).[ ...]

В первой фазе сбраживания, которая называется кислой или водородной, из углеводов, жиров и белков образуются основные продукты распада — жирные кислоты, водород, углекислый газ, спирты аминокислоты, аммиак, сероводород и др. Бактерии, осуществляющие первую фазу сбраживания осадка, являются факультативными анаэробами типа дрожжей, маслянокислых, пропионовых, бутиловых и др.[ ...]

Присутствие кислот в среде обусловливает ее кислую реакцию. Кроме НЖК продуктами распада первой фазы являются низшие жирные спирты, аминокислоты, некоторые альдегиды и кетоны, глицерин, а также углекислота, водород, сероводород, аммиак и некоторые другие соединения. Осуществляют эту фазу процесса бактерии, относящиеся к факультативным анаэробам (молочнокислые бактерии, уксусно-кислые, пропионово-кислые и т. п.) и к облигатным анаэробам (масляно-кислые бактерии, целлюлозные, ацетонобутиловые и др.).[ ...]

Фотосинтезирующие бактерии в основном водные (морские и пресноводные) организмы; в большинстве случаев они играют незначительную роль в продукции органического вещества. Но они способны функционировать в условиях, в общем неблагоприятных для большинства зеленых растений, и в водных отложениях участвуют в круговороте некоторых элементов. Например, зеленые и пурпурные серобактерии играют важную роль в круговороте серы (см. рис. 4.5). Эти облигатные анаэробы (способные к жизнедеятельности только в отсутствие кислорода) встречаются в граничном слое между окисленными и восстановленными зонами в осадках или воде, там, куда свет почти не проникает. Эти бактерии можно наблюдать в илистых отложениях литорали, где они часто образуют отчетливые розовые или пурпурные слои непосредственно под верхними зелеными слоями живущих в иле водорослей (иными словами, у самой верхней границы анаэробной, или восстановленной, зоны, где имеется свет, но мало кислорода). При исследовании японских озер (Takahashi, Ichimura, 1968) было рассчитано, что на долю фотосинтезирующих серобактерий в большинстве озер приходится только 3—5% общей годовой продукции фотосинтеза, но в стоячих озерах, богатых H2S, эта доля повышается до 25%. Несерные фотосинтезирующие бактерии, напротив, как правило, являются факультативными аэробами (способны функционировать и в присутствии, и в отсутствие кислорода). В отсутствие света они, подобно многим водорослям, могут вести себя как гетеротрофы. Таким образом, бактериальный фотосинтез может быть полезен в загрязненных и эвтрофных водах, в связи с чем сейчас усиливается его изучение, но он не может заменить «настоящий» фотосинтез с выделением кислорода, от которого зависит вся жизнь на Земле.[ ...]

Один из важнейших физико-химических показателей осадков, определяющих рост и развитие некоторых групп микроорганизмов, -окислительно-восстановительный ЕЬ-потенциал. Он отражает также меру аэробности системы, что особенно важно при характеристике осадков сточных вод. Бактерии классифицируют по зонам потенциала. Бактерии более активны при снижении ЕЬ-потенциала с 400 до 200 мВ. Анаэробные бактерии функционируют лучше при изменении ЕЬ-потен-циала с 50 до 400 мВ. Факультативные анаэробы функционируют в обеих зонах потенциала, но активность их повышается в зоне отрицательного потенциала.[ ...]

Формирование микрофлоры метантенка происходит за счет микроорганизмов, попавших вместе со сточными водами или осадком. По видовому составу биоценоз метантенков значительно беднее аэробных биоценозов, из них выделено лишь около 50 видов бактерий, способных осуществлять первую стадию расщепления загрязнений - стадию кислотообразования. Наряду с облигатными анаэробами в метантенке могут встречаться и факультативные анаэробы. Общее количество бактерий в осадке колеблется от 1 до 15 млг/мл. Конечным продуктом процесса брожения этой группы микроорганизмов являются низшие жирные кислоты, диоксид углерода, ионы аммония, сероводород.[ ...]

Ингибирующее действие Lactobacillus spp. на другие микроорганизмы обусловлено их способностью вырабатывать кислоту. Именно эта молочная кислота поддерживает кислую реакцию среды в кишечнике большинства животных. Многие энтеро-патогенные микробы предпочитают нейтральную или слегка щелочную среду, так что сама по себе кислотность может угнетать их. Кроме того, L. acidophilus является факультативным анаэробом и бурно размножается в кишечнике. При таких условиях лактобациллы имеют заметное преимущество перед другими микроорганизмами в борьбе за питательные вещества.[ ...]

Свое название эти микробы получили за их способность к быстрым колебательным движениям (от лат. «vibrare» — колебаться). Вибрионы имеют форму коротких, изогнутых в виде запятой палочек. После деления они часто остаются сцепленными концами, образуя спирали. Они не способны расщеплять клетчатку. Многие используют фенолы и другие циклические соединения. Длина отдельных вибрионов редко превышает 10 мкм, а их диаметр от 1 до 1,5 мкм. Некоторые из них — строгие анаэробы, другие — облигатные аэробы или факультативные анаэробы (растущие в присутствии кислорода и при пониженной концентрации его). В основном это сапрофиты, широко распространенные в загрязненных реках и озерах нашей планеты.[ ...]

При биологическом окислении идут окислительно-восстановительные реакции, сопровождающиеся отнятием атомов водорода от одних соединений (доноров) и передачей его другим (акцепторам), или реакции, связанные с переносом электронов от донора к акцептору. Эти процессы осуществляются при участии ферментов, относящихся к классу оксиредуктаз. Процессы дыхания, в которых акцептором водорода или электронов является молекулярный кислород, называются аэробными. Если же акцепторами будут другие неорганические или органические соединения, то такой тип дыхания называется анаэробным. По типу дыхания выделяют две группы микроорганизмов: аэробы (оксибиотические формы), которым для дыхания необходим кислород, и анаэробы (аноксибиотические формы), развивающиеся в отсутствие кислорода. Между ними нет резкого различия. Наряду со строгими (облигатными) аэробами и анаэробами есть микроорганизмы, которые могут жить в присутствии кислорода и без него. Это микроаэрофилы, оптимум содержания кислорода в воздухе для которых составляет 0,5—1%, и факультативные анаэробы. Так, кишечная палочка является факультативным анаэробом.[ ...]

Что касается малоподвижных придонных рыб, часто встречающихся, или постоянно живущих, при длительном дефиците кислорода (линь, карась, карп и др.), то у них биохимические адаптации к нехватке кислорода на тканевом уровне обеспечивают чрезвычайно длительное существование в этих экстремальных экологических условиях. Весьма показательно в этом отношении красноречивое признание П. Хочачка и Дж. Сомеро [195] : Так как большая часть работ по биохимии проводится на "классических" лабораторных животных, многие не представляют себе, до какой степени способны некоторые низшие позвоночные использовать анаэробные механизмы для поддержания жизни в период аноксии. Тем не менее сейчас уже ясно, что среди рыб встречаются настоящие факультативные анаэроб ы". Делая такой вывод, авторы опираются на исследования П. Блазки [260], который показал, что карп, регулярно испытаваю-щий в зимний период дефицит кислорода или его полное отсутствие, успешно приспособился к этим экстремальным условиям. Во всяком случае, при Низкой зимней температуре у карпа не обнаружено кислородной задолженности (в отличие от лососевых) и не накапливается конечный продукт гликолиза — молочная кислота. Поначалу думали, что у карпа вообще не образуется лактат, но сегодня это предположение уже никем не воспринимается всерьез, поскольку прямыми исследованиями было продемонстрировано повышение концентрации молочной кислоты в крови этого вида рыб при многих экстремальных ситуациях.[ ...]