Пространственная изменчивость концентраций биогенных веществ происходит в водоемах в результате неравномерного расположения их источников и стоков. Хотя в озерах имеются неоднородности по горизонтали, однако более существенны, особенно летом, вертикальные изменения параметров. Это является результатом не только расположения источников и стоков, но определенного влияния переносов в толще воды, а также обменных процессов в слое вода—дно, регулируемых превалирующими температурными условиями. Многие современные методы исследования И моделирования рассматривают озеро как простой «черны-й ящик» или «хорошо перемешиваемый реактор» (рис.[ ...]

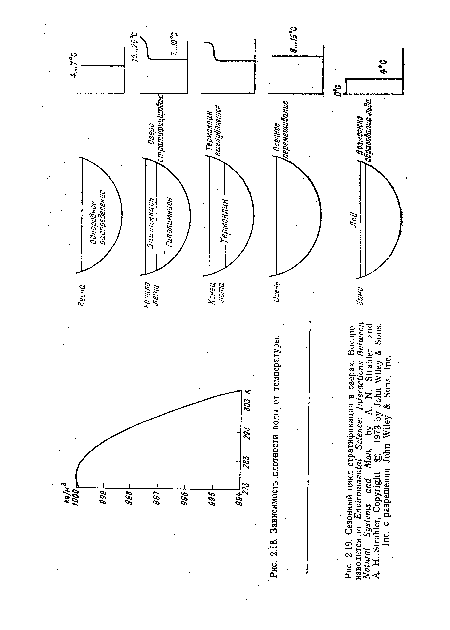

Особенность связи температура — плотность пресной воды (рис. 2.18) состоит в том, что максимальная ее плотность имеет место при 277 К (4°С). В этом состоит основная аномалия, которая является результатом водородных связей между набором примерно из восьми молекул воды. Такая структура создает термически стратифицированный водоем как летом, так и (возможно) зимой (обратная стратификация). Эта структура также объясняет, почему лед плавает и водоемы не промерзают до дна.[ ...]

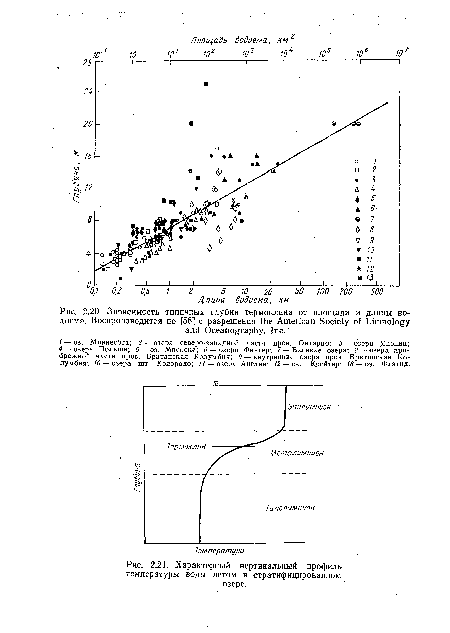

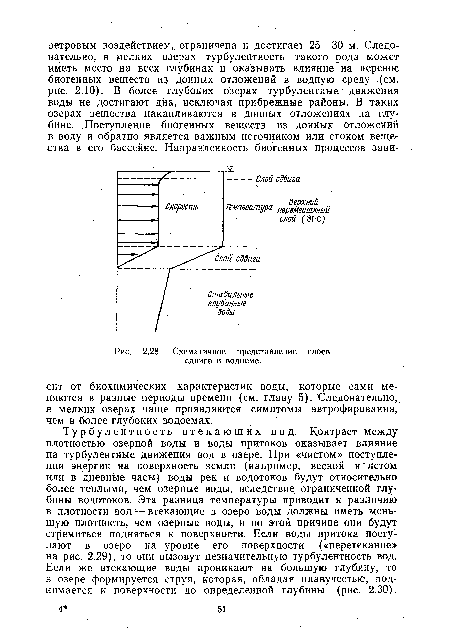

Стратификация озер имеет сезонный цикл, который связан с балансом солнечной радиации (рис. 2.19). Для озер с незначительным притоком и стоком (их режим будет описан ниже) годовой цикл стратификации можно, описать следующим образом. Весной и летом солнечная радиация (инсоляция) и атмосферная радиация нагревают озеро, при этом поверхностные слои получают больше тепла, чем глубинные. Так как в результате этого процесса воды поверхностного слоя становятся менее плотными и менее стабильными, возникает стратификация толщи воды. Поскольку весной и летом указанный процесс развивается, глубина прогретого слоя увеличивается; этому способствует конвективное турбулентное перемешивание и молекулярная теплопроводность, ветровое перемешивание и увеличивающаяся инсоляция. Образованный таким образом слой называется эпилимнио-ном, глубина его редко превышает 25 м (рис. 2.20). В пределах эпилимниона ветровое и конвективное перемешивание распределяет тепло по всей глубине, создавая относительно изотермические условия. По этой причине эпилимнион часто называют слоем перемешивания. Ниже эпилимниона температура воды быстро снижается, потому что нижние слои получают значительно меньше солнечного тепла и не подвержены ветровому перемешиванию. Эта область резкого снижения температуры, расположенная над гиполимнионом, называется металимнионом (термоклин приурочен к глубине, на которой отмечаются наибольшие изменения температуры) (рис. 2.21). Гиполимнион включает самые холодные воды и является относительно изотермичным. В этой области температурные изменения в течение всего года минимальны, течения отсутствуют. Термоклин является эффективным барьером для перемешивания вод между эпи- и гиполимнионом из-за резких градиентов температуры. В итоге озеро в целом представляет собой динамически устойчивую систему.[ ...]

Заштрихованная часть — ледяной покров.[ ...]

После того как достигается однородный профиль температуры, озеро, очевидно, продолжает охлаждаться и конвективные течения достигают дна. Однородность таким образом устанавливается й поддерживается до тех пор, пока не будет достигнута тейпература максимальной плотности воды. Отмеченное явление никогда не происходит в озерах, расположенных в теплых климатических зонах, а озера здесь являются теплыми мономик-тичными.) Если температура„ вод поверхностного слоя снижается ниже 277 К, то аномальные вариации плотности воды от температуры предопределят, что эти более холодные воды станут менее плотными, приводя к увеличению стабильности, при которой температурный профиль показывает обратную стратификацию (см. рис. 2.19). Воды поверхностного слоя в конце концов замерзнут. Однако вследствие того, что этот более холодный слой расположен на поверхности, нижележащие слои будут иметь температуру около 277 К и не замерзнут. Таким образом водоем приобретет ледяной покров; он образуется только тогда, когда вода озера, промерзающего до определенной глубины, потеряет достаточно тепла. Так, в большинстве водоемов Канады, расположенных в пределах Полярного круга, толщина льда может быть 2—3 м (рис. 2.22). Надо отметить, что лед эффективно защищает водные массы от ветрового перемешивания.[ ...]

Весной, когда количество приходящей радиации увеличивается, лед тает (если он был, конечно). Поскольку поверхность озера нагревается, вновь возникает неустойчивый профиль температуры, однако последующие весенние конвективные движения проникают на меньшую по сравнению с осенью глубину. Спустя некоторое время, в период, примерно соответствующий весеннему равноденствию, водные массы вновь становятся однородными по температуре. Этому моменту соответствует последний этап полного годового цикла стратификации (рис. 2.23). Озера, где наблюдаются осенние и весенние конвективные перемешивания вод, называют димиктичными. Озера, где отмечается только весеннее перемешивание вод и температура воды никогда не пре- вешает 277 К, называют холодными мономиктичными. Существование перемешивания вод в озерах является, таким образом, функцией места их расположения (рис. 2.24).[ ...]

Рассматривая перемешивание, необходимо выделить два процесса: турбулентное перемешивание в период формирования и сохранения стратификации и конвекцию, которая наиболее эффективна в периоды весеннего и осеннего перемешивания вод. Третий механизм, оказывающий влияние на стратификацию — прямое поглощение (на глубине) солнечной радиации.[ ...]

Рассматривая более короткие временные масштабы, следует выделить периоды спокойной, солнечной погоды, когда устойчивость озера увеличивается в результате прямого поглощения коротковолновой радиации, а также периоды ветрового перемешивания, когда полученная энергия переносится на глубину. Периодическое перемешивание во время весеннего прогревания воды [65] является важным механизмом, увеличивающим температуру хорошо перемешанного зимой гиполимниона (в пределах 277— 180 К в озерах северных умеренных широт, т. е. в диапазоне, близком к температуре максимальной плотности). Появление сезонного термоклина происходит в действительности за несколько недель и состоит из множества более коротких периодов (часы или сутки) нагревания и перемешивания вод. В жаркие дни наблюдается образование поверхностного «транзитного» термоклина, который существует до начала ветрового перемешивания; оно перераспределяет тепло в нижние слои и формирует сезонный термоклин.[ ...]

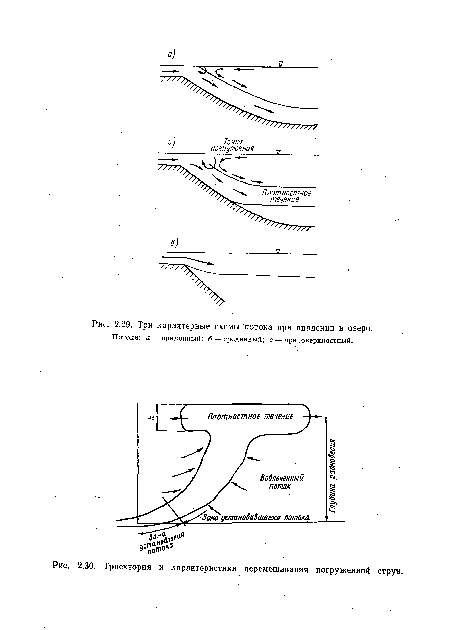

Турбулентность втекающих вод. Контраст между плотностью озерной воды и воды притоков оказывает влияние на турбулентные движения вод в озере. При «чистом» поступлении энергии на поверхность земли (например, весной и летом или в дневные часы) воды рек и водотоков будут относительно более теплыми, чем озерные воды, вследствие ограниченной глубины водотоков. Эта разница температуры приводит к различию в плотности вод — втекающие в озеро воды должны иметь меньшую плотность, чем озерные воды, и по этой причине они будут стремиться подняться к поверхности. Если воды притока поступают в озеро на уровне его поверхности («перетекание» на рис. 2.29), то они вызовут незначительную турбулентность вод. Если же втекающие воды проникают на большую глубину, то в озере формируется струя, которая, обладая плавучестью, поднимается к поверхности до определенной глубины (рис. 2.30).[ ...]

Потоки: а — придонный; б — срединный; в — приповерхностный.[ ...]

Рисунки к данной главе:

| Хорошо перемешиваемый реактор». |

|

| Сезонный цикл стратификации в озерах. Воспроизводится по Environmental Science; Interactions Between Natural Systems and Man, by A. N. Strahler and |

|

| Зависимость типичных глубин термоклина от площади и длины водоема. Воспроизводится по [58] с разрешения the American Society of Limnology |

![Зависимость типичных глубин термоклина от площади и длины водоема. Воспроизводится по [58] с разрешения the American Society of Limnology](/static/pngsmall/901304992.png) |

| Характерный вертикальный профиль температуры воды летом в стратифицированном озере. |

|

| Схематичная типизация озер по термическому признаку в зависимости от широты места и высоты над уровнем моря. Воспроизводится по [29] с разрешения Но It, Rinehart and Winston. |

![Схематичная типизация озер по термическому признаку в зависимости от широты места и высоты над уровнем моря. Воспроизводится по [29] с разрешения Но It, Rinehart and Winston.](/static/pngsmall/901304998.png) |

| Усовершенствованная классификация озер с различными типами перемешивания водных масс. Воспроизводится по [81] с разрешения Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. |

![Усовершенствованная классификация озер с различными типами перемешивания водных масс. Воспроизводится по [81] с разрешения Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.](/static/pngsmall/901305002.png) |

| Схематичное представление слоев сдвига в водоеме. |

|

| Траектория и характеристики перемешивания погруженной струи. |

|

![Изотермы (°С) по наблюдениям в оз. Чаар в 1971 г. (вверху) и отбор проб с поверхности льда на замерзшем озере вблизи г. Дорсет, пров. Онтарио (внизу). Воспроизводится по [100] с разрешения Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.](/static/pngsmall/901304994.png)