Движение воздуха, как и течение воды, может увеличивать продуктивность, что, по-видимому, имеет место в некоторых тропических дождевых лесах (см. гл. 3, разд. 3). Большое значение имеют бури, хотя их действие сугубо локально. Ураганы, да и обычные ветры, способны переносить животных и растения на большие расстояния и, таким образом, изменять на много лет состав лесных сообществ. В недавней работе по лесам Новой Англии (Oliver, Stephens, 1977) сообщается, что в структуре здешней растительности и сейчас заметно действие двух ураганов, пронесшихся в этих местах до 1803 г. Замечено, что в тех областях, где, казалось бы, возможности расселения насекомых по всем направлениям одинаковы, они быстрее расселяются по направлениям преобладающих ветров. В сухих районах ветер является особенно важным лимитирующим фактором для растений, поскольку он увеличивает скорость потери воды путем транспирации и, как уже было сказано, пустынные растения имеют множество специальных приспособлений для смягчения этого лимитирующего эффекта.[ ...]

Барометрическое давление, по-видимому, не является лимитирующим фактором непосредственного действия, хотя некоторые животные, несомненно, реагируют на его изменения; однако барометрическое давление имеет прямое отношение к погоде и климату, которые оказывают непосредственное лимитирующее воздействие на организмы. В океане гидростатическое давление играет большую роль, так как его градиент от поверхности до дна огромен. С погружением в воду на каждые 10 м давление повышается на 1 атм.[ ...]

В самых глубоководных частях океанов давление достигает 1000 атм. Многие животные способны выносить резкие колебания давления, особенно если в их теле не содержится свободного воздуха или какого-либо газа. В противном случае возможно развитие газовой эмболии. Высокие давления, характерные для больших глубин, в общем оказывают подавляющее действие на процессы жизнедеятельности.[ ...]

Следующий крупный горизонт, горизонт В, состоит из минеральной почвы, органические соединения в которой переработаны в неорганические редуцентами в процессе минерализации и хорошо перемешаны с тонко измельченной материнской породой. Растворимые вещества горизонта В часто образуются в горизонте А и откладываются, вымываясь идущим вниз потоком воды, в горизонте В. Темная полоса на рис. 5.17—верхняя часть горизонта В, где накапливаются эти вещества. Третий горизонт, или горизонт С, представляет собой более или менее неизменную материнскую породу. Это может быть коренная порода, распавшаяся на обломки на месте, или порода, перенесенная в данное место силой тяжести (коллювий), водой (аллювий), ледниками (ледниковые отложения) или ветром (эоловые отложения, или лесс). Перенесенные почвы часто крайне плодородны (вспомним мощные лессовые почвы Айовы и богатые почвы в дельтах больших рек).[ ...]

Рельеф местности сильно влияет на характер почвенного профиля в каждой климатической области. На склонах, особенно если человек неправильно их использует, горизонты А и В обычно тонки из-за эрозии. На рис. 5.21 показано, как изменяются характеристики почвы на градиенте от низменности к возвышенности в зоне прерий. Плоские и полого наклонные земли имеют более мощные, более зрелые (с хорошо развитым профилем) и более плодородные почвы, чем земли на крутых склонах.[ ...]

Иногда на плохо дренированных землях вода может быстро уносить вещества в более глубокие слои почвы, образуя минеральный сцементированный почвенный слой, непроницаемый для животных, корней растений и воды. На рис. 8.10 показан экстремальный случай развития такого горизонта. Здесь растет приземистый, карликовый лес, хотя в этой же зоне на нормальных почвах растут гигантские секвойи. В случае плохого дренажа, например на болотах, условия также благоприятствуют накоплению гумуса, поскольку слабая аэрация замедляет разложение.[ ...]

Классификация почв в высшей степени эмпирична. Почвоведы могут выделять в одной небольшой области десятки типов почвы. В США местные почвенные карты можно получить от организаций, ведающих охраной почв и в университете каждого штата. Такие карты и приложенные к ним описания почв дают полезные сведения, необходимые для исследований наземных экосистем. Экологу, конечно, недостаточно только знать название почвы в районе исследования. Как минимум необходимо установить три важные характеристики по крайней мере для горизонтов А и В: 1) механический состав — процент песка, ила и глины (при анализе можно пользоваться и более детальным подразделением частиц по размеру); 2) процент органического вещества и 3) «обменоспо-собность» почвы, т. е. количество обменоспособных биогенных элементов. Как подчеркивалось в гл. 4, потенциальное плодородие определяется при прочих благоприятных условиях не столько общим количеством минеральных веществ, сколько их доступностью для организмов.[ ...]

В табл. 5.2 перечислены основные типы почв в США в порядке убывания их площади. Лучшие почвы для сельского хозяйства — альфисоли и моллисоли, но они занимают всего около 22% площади суши. Огромные районы США пригодны для сельского хозяйства только в том случае, если получают много удобрений и воды. То же самое относится ко всей планете в целом.[ ...]

Примечание: Почвы перечислены в порядке убывания занимаемой площади.[ ...]

Настоятельно рекомендую читателю небольшие книги Келлога (Kellogg, 1975) — о почвах с сельскохозяйственной точки зрения и Ричардса (Richards, 1974) — о почве как экосистеме.[ ...]

Рисунки к данной главе:

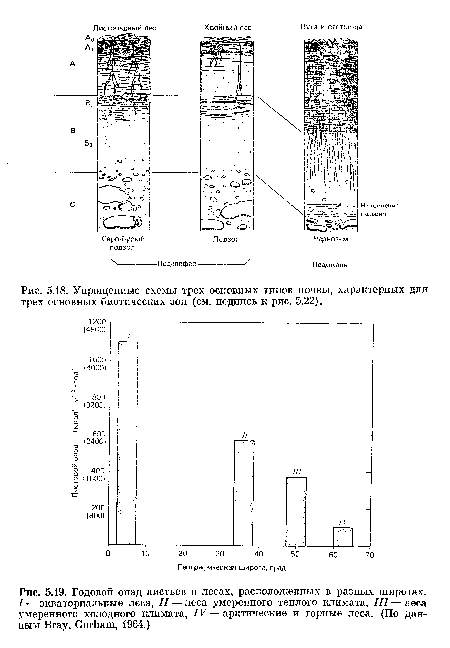

| Упрощенные схемы трех основных типов почвы, характерных для трех основных биотических зон (см. подпись к рис. 5.22). |

|

![Почвенный профиль целины (Л) по сравнению с профилем эродированной почвы (Б) в листопадном лесу. На левом снимке 1—2—горизонт А1, 3—4 — горизонт А2, 5—6 — горизонт В] (накопления вымываемого материала). Ср. с рис. 5.18. (Снимок Службы охраны почв США).](/static/pngsmall/824065504.png)