Организмы не только приспосабливаются к физическим факторам среды в том смысле, что переносят их воздействие, но и используют естественную периодичность изменений этих факторов для распределения своих функций во времени и «программирования» своих жизненных циклов таким образом, чтобы использовать благоприятные условия. Учитывая взаимодействия между организмами и взаимный естественный отбор (сопряженная эволюция; см. т. 2, с. 208), все сообщество становится запрограммированным для реакции на сезонные и другие ритмы. В биологической литературе можно найти множество примеров адаптивных реакций. Обычно они собраны по систематическому принципу (Environmental Control of Plant Growth, ed. by Evans, 1963) или по местообитаниям (Adaptations of Intertidal Organisms ed. by Lent, 1969), Здесь невозможно подробно рассмотреть регуляторные адаптации, но приведем два примера, чтобы выделить моменты, особо интересные с экологической точки зрения.[ ...]

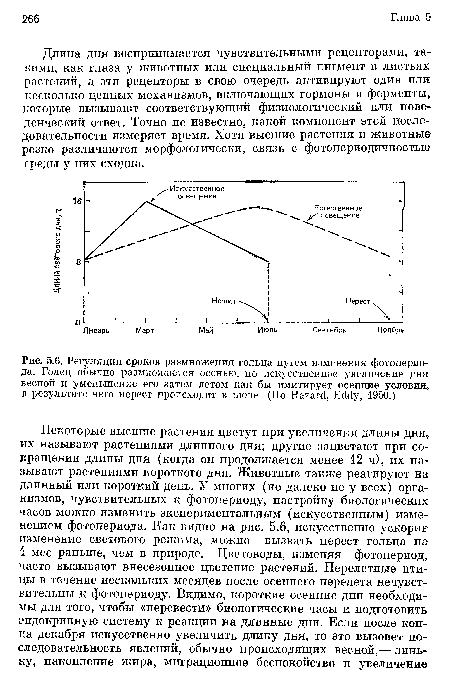

Длина дня воспринимается чувствительными рецепторами, такими, как глаза у животных или специальный пигмент в листьях растений, а эти рецепторы в свою очередь активируют один или несколько цепных механизмов, включающих гормоны и ферменты, которые вызывают соответствующий физиологический или пове-денческий ответ. Точно не известно, какой компонент этой последовательности измеряет время. Хотя высшие растения и животные резко различаются морфологически, связь с фотопериодичностью среды у них сходна.[ ...]

Любопытно, что у некоторых насекомых на фотопериодизме основан своего рода контроль рождаемости. Длинные дни в конце весны и в начале лета вызывают в «мозгу» (точнее, в ганглии нервной цепочки) образование нейрогормона, под влиянием которого возникают диапаузные, или покоящиеся, яйца, дающие личинок только следующей весной, сколь благоприятными в данный момент ни были бы температурные, кормовые и другие условия (Beck, 1960). Таким образом, рост популяции сдерживается еще до того, как запасы пищи станут лимитирующим фактором.[ ...]

Было показано, что количество подземных азотфиксирующих корневых клубеньков у бобовых (см. рис. 4.3) регулируется фото-периодом, действующим через листья растений. Азотфиксирую-щие клубеньковые бактерии для своего функционирования нуждаются в энергии пищи, а пища производится листьями растений. Чем больше света получают растения и чем больше в них содержится хлорофилла, тем больше пищи могут получить бактерии. Таким образом, фотопериод способствует максимальной координации между активностью растения и его партнеров — микроорганизмов.[ ...]

В отличие от длины дня количество осадков в пустыне совершенно непредсказуемо, тем не менее однолетние растения, обычно составляющие большую часть флоры пустынь, используют этот фактор в качестве регулятора. Семена многих таких видов содержат ингибитор прорастания, который должен быть вымыт каким-то минимальным количеством осадков (например, 1 см или больше). Этого количества будет достаточно для завершения жизненного цикла от семени до семени. При помещении таких семян в теплицу во влажную почву они не прорастают, однако после орошения искусственным «дождем» нужной силы быстро начинают прорастать (Went, 1955). Оставаясь в почве, семена могут сохранять жизнеспособность в течение многих лет, как бы ожидая подходящего дождя; вот почему вскоре после сильного дождя пустыня буквально зацветает, быстро покрываясь цветущими растениями.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Вернуться к оглавлению