Как указывает Хатчинсон в своем классическом труде (Hutchinson, 1948а), человек уникален не только тем, что его организм нуждается в 40 различных элементах, но и тем, что в своей деятельности он использует почти все другие имеющиеся в природе элементы, а также ряд новых, искусственно им созданных. Человек так ускоряет движение многих веществ, что круговороты становятся несовершенными или процесс теряет цикличность и складывается противоестественная ситуация: в одних местах возникает недостаток, а в других — избыток каких-то веществ. Например, мы добываем и перерабатываем фосфатные породы так неосторожно, что отходы производства создают вблизи шахт и заводов сильнейшее локальное загрязнение. Кроме того, с такой же крайней близорукостью мы применяем все больше и больше фосфорных удобрений в сельском хозяйстве, никак не контролируя при этом неизбежное увеличение выноса фосфатов, который сильно вредит нашим водоемам и ухудшает качество воды. О том, что человек является мощным геологическим фактором, говорилось в гл. 2 (см. с. 67).[ ...]

Усилия по охране природных ресурсов в конечном счете направлены на то, чтобы превратить ациклические процессы в циклические. Основной целью общества должно стать «возвращение веществ в круговорот». Начать можно было бы с воды, так как, если мы научимся восстанавливать и поддерживать круговорот воды, мы сумеем взять под контроль и те элементы питания, которые движутся вместе с водой.[ ...]

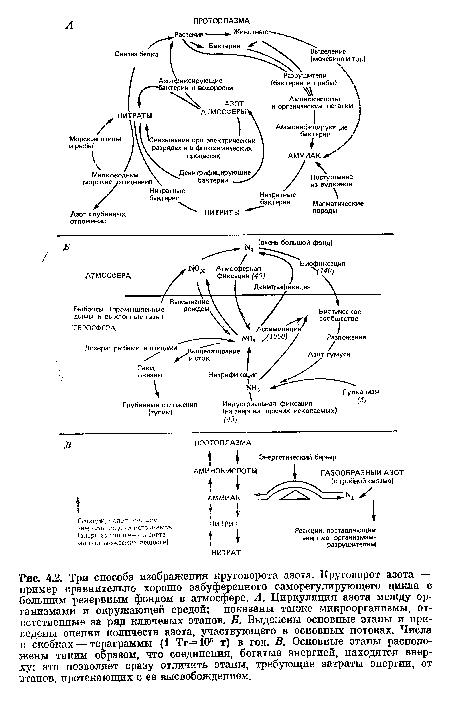

Круговорот азота. На рис. 4.2 показаны три способа изображения сложного круговорота азота; каждая из схем иллюстрирует «какую-то существенную общую особенность или движущую силу. На рис. 4.2,А подчеркивается цикличность перемещений и приведены виды микроорганизмов, осуществляющие основные типы обмена азотом между организмами и средой. Азот протоплазмы переводится из органической в неорганическую форму в результате деятельности ряда бактерий-редуцентов, причем каждый вид выполняет свою часть работы. Некоторое количество азота переводится в конце концов в аммиак и нитрат — формы, наиболее пригодные для использования зелеными растениями. Воздух, на 80% «состоящий из азота, представляет собой крупнейший «резервуар» и одновременно «предохранительный клапан» системы. Азот постоянно поступает в атмосферу благодаря деятельности денитрифицирующих бактерий и постоянно возвращается в круговорот в результате деятельности азотфиксирующих бактерий или водорослей (биологическая фиксация азота), а также действия электрических разрядов (молний) и других физических процессов, в которых происходит фиксация азота.[ ...]

На рис. 4.2, Б основное внимание обращено на процессы, из которых складывается круговорот азота, а именно фиксация, ассимиляция, нитрификация, денитрификация, разложение, выщелачивание, вынос, выпадение с осадками и т. д. Показаны также некоторые оценки (числа в скобках) ежегодных глобальных потоков азота в этих процессах в тераграммах (1 Тг=106 т), в том числе оценки двух потоков, прямо связанных с деятельностью человека, — а именно выбросов соединений азота в атмосферу и промышленной фиксации азота, продукты которой в основном поступают в форме азотных удобрений в пахотные земли. Количество последних довольно велико, оно примерно равно природной фиксации азота в атмосфере, но ниже биологической фиксации (которая, разумеется, увеличивается благодаря использованию в сельском хозяйстве бобовых культур). Так как в последнее время содержание N2 в атмосфере не менялось, можно думать, что приток азота и его отток из атмосферного резервуара (денитрификация и фиксация) в целом уравновешивают друг друга; возможно, фиксация слегка преобладает.[ ...]

У сине-зеленых водорослей (цианобактерий) фиксация азота может происходить как у свободноживущих форм, так и в симбиозах с грибами (в составе некоторых лишайников), или со мхами, папоротниками, а в одном известном случае — с семенным растением. На вайях мелкого плавающего водного папоротника Azolla имеются микроскопические поры, наполненные симбиотическими сине-зелеными водорослями АпаЪаепа, активно фиксирующими азот (Moore, 1969). Многие века этот папоротник играл важную роль на заливаемых рисовых полях Востока. До высаживания рассады риса залитые поля зарастают папоротником, который фиксирует достаточно азота для снабжения риса в период его созревания. Этот способ, а также стимуляция свободноживущих сине-зеленых водорослей позволяют выращивать рис сезон за сезоном на одном и том же поле, не внося удобрений. Как и в случае бактерий из клубеньков бобовых, симбиотические сине-зеленые водоросли более эффективны, чем свободноживущие [обзор фиксации азота сине-зелеными водорослями дал Питерс (Peters, 1978)].[ ...]

Итак, лишь прокариоты, безъядерные, самые примитивные микроорганизмы, могут превращать биологически бесполезный газообразный азот в формы, необходимые для построения и поддержания живой протоплазмы. Когда эти микроорганизмы образуют взаимно выгодные ассоциации с высшими растениями, фиксация азота значительно усиливается. Растение предоставляет бактериям подходящее местообитание (т. е. корневые клубеньки), защищает микробов от излишка кислорода, который мешает фиксации, и поставляет им необходимую высококачественную энергию. За это растение получает легкоусваиваемый фиксированный азот.[ ...]

Благодаря механизмам обратной связи, обеспечивающим саморегуляцию (эти механизмы очень упрощенно показаны стрелками на рис. 4.2), круговорот азота относительно совершенен, если рассматривать его в масштабе крупных площадей или всей биосферы. Часть азота из густозаселенных областей суши, пресных вод и мелководных морей уходит в глубоководные океанические отложения и таким образом выключается из круговорота, по крайней мере на время (возможно, на несколько миллионов лет). Эта потеря компенсируется поступлением азота в воздух с вулканическими газами (а также из наших «индустриальных вулканов»). Стало быть, вулканические явления нельзя считать целиком вредными; какая-то польза от них все же есть. Если бы оказалось технически возможным блокировать все вулканы на Земле, то при этом от голода вполне могло бы погибнуть больше людей, чем страдаем сейчас от извержений.[ ...]

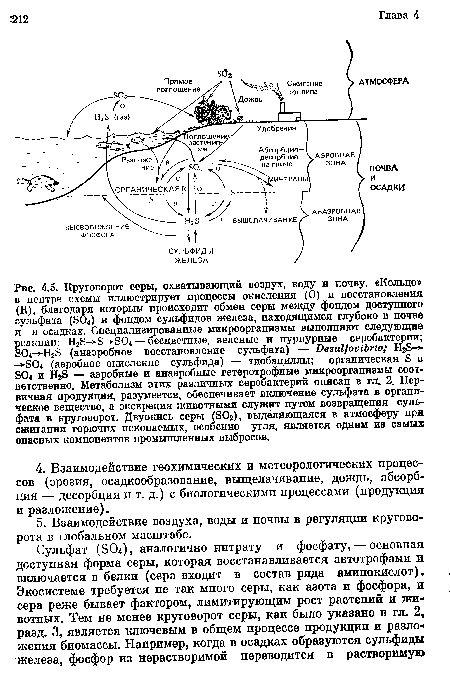

Тис. 4.4. Круговорот фосфора. Фосфор — элемент, относительно редкий по сравнению с азотом. Отношение P.N в природных водах составляет примерно 1 : 23 (Hutchinson, 1944). Химическую эрозию в США оценивают величиной 34 т на 1 км2 в год. После возделывания целинных земель Среднего Запада на протяжении 50 лет содержание в них Р2О5 уменьшилось на 36% (Clarke, 1924). Как видно из схемы, возвращение фосфора в почву не компенсировало его потерь, связанных с отложением фосфатов в глубоководных осадках.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Вернуться к оглавлению