В 1950 г. К. Шеннон (Shannon, 1950), работавший в телефонной лаборатории компании «Белл», доказал, что расходы, связанные с увеличением масштабов, — неотъемлемое свойство сетей и что никакой метод построения сети, даже самый хитроумный, не может устранить это свойство. Самое большее, чего можно достичь в контактных сетях, — это уменьшить расходы настолько, что N будет расти в степени 1,5. Теория сложности в приложении к механическим системам рассматривается в работе Пиппенджера (Pippenger, 1978).[ ...]

Являются ли такого рода расходы, связанные с масштабами, неотъемлемым свойством экосистем, неизвестно, но по крайней мере часть возрастающей платы за сложность компенсируется преимуществами, которые в экономике называются экономией, связанной с масштабами. Метаболизм на единицу массы уменьшается с увеличением массы организма или биомассы леса, так что на единицу потока энергии удается поддерживать больше структурных образований. Добавочные функциональные цепи и петли обратной связи могут увеличить эффективность использования энергии и повторного использования веществ и могут повысить устойчивость или упругость по отношению к нарушающим воздействиям. Как подчеркивалось в гл. 1, возможность появления эмерджентных свойств, в том числе симбиоза между организмами, может увеличить общую эффективность. Но какие бы приспособления ни возникли в системе, общая энтропия быстро увеличивается с ростом размеров. В результате все большая и большая доля общего потока энергии должна отклоняться на дыхание, связанное с поддержанием системы, в связи с чем все меньшая доля остается для нового роста. Когда расходы энергии на поддержание уравниваются с количеством доступной анергии, дальнейший рост прекращается, достигается теоретическая максимальная поддерживающая емкость.[ ...]

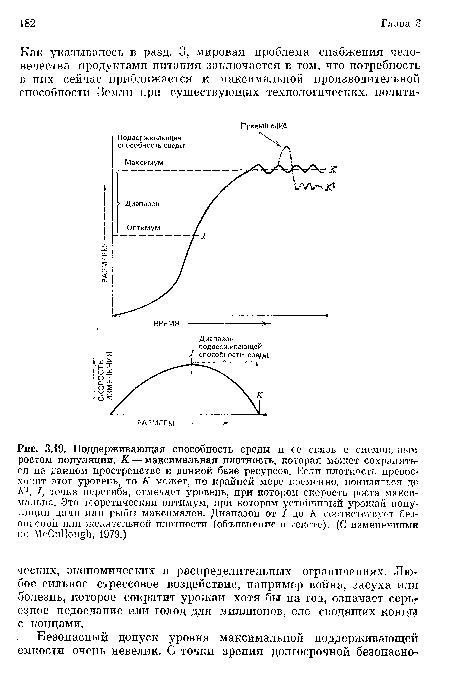

Концепцию поддерживающей емкости можно разъяснить с помощью диаграмм типа показанных на рис. 3.19. Рост размеров и сложности популяций, а также целых экосистем часто идет по 5-образной или сигмоидной кривой. Простые математические модели сигмоидного роста рассмотрены в гл. 6. Сейчас следует обратить внимание на две точки на кривой роста: К, верхняя асимптота, соответствует максимальной поддерживающей емкости (определение ее см. на с. 180), а /, точка перегиба, где скорость роста максимальна, дополнительно объясняется на нижней диаграмме рис. 3.19. Специалисты по управлению ресурсами промысловых животных и рыбы часто называют уровень I максимальным постоянным выходом или оптимальной плотностью, так как, согласно теории, собранная биомасса будет быстрее всего восстанавливаться на этом уровне.[ ...]

Сложность поддержания максимального уровня (/ -уровня) в колеблющихся условиях среды реального мира состоит в том, что неизбежны отклонения от этого уровня: превышения вследствие инерции роста популяции и снижения (хотя бы временные) вследствие периодического уменьшения доступных ресурсов (например, при засухе). Когда уровень становится выше максимального и энтропия превосходит способность системы рассеивать ее, наблюдается уменьшение размеров, или «крушение». Если при этом пострадала производительная способность среды, сам уровень К может временно снизиться (на рис. 3.19 —до уровня К1].[ ...]

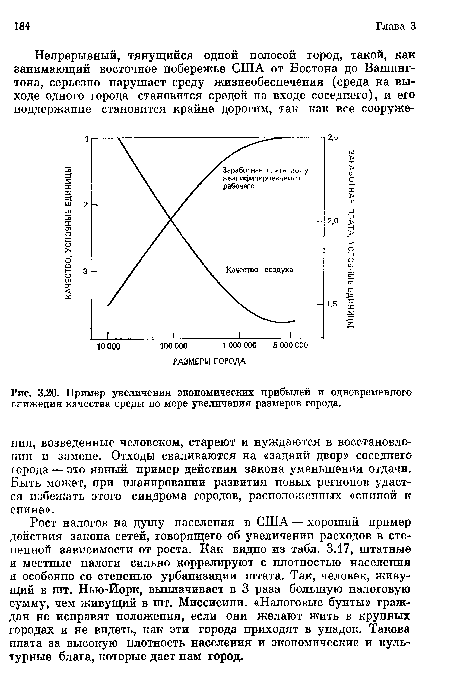

Разумный баланс между затратами и выгодами складывается, по-видимому, в городе умеренных размеров с населением около 100 000 человек. Конечно, при определении теоретически оптимальных размеров города надо учитывать много сложных факторов. Как уте отмечалось (с. 89), индустриально-городская экосистема сильно зависит от размеров и емкости среды на входе и среды на выходе, необходимых для поддержания города.[ ...]

Возможно, в идеале каждый регион США должен иметь один очень крупный город, дающий те культурные преимущества, которыми могут обладать только очень большие города, например музеи, филармонии, высококлассные спортивные команды. Кроме такого города в регионе должно иметься множество небольших городов и городков, обеспечивающих такое качество жизни, которое удовлетворяет большинство людей. Гражданам придется смириться с тем, что крупный центральный город не может сам себя обеспечивать и нуждается в дотациях от штата и федерального правительства — это будет плата за экономические и культурные блага, предоставляемые им всему штату или региону. Если все города будут хорошо забуферены и окружены зелеными поясами и сельскохозяйственными угодьями, которые обеспечат необходимую для жизни среду на входе и непроизводительные затраты, связанные с поддержанием концентрированных потоков энергии, и, кроме того, функционирование городов будет эффективно регулироваться, то невыгодность их существования можно свести к терпимому уровню.[ ...]

Рост налогов на душу населения в США — хороший пример действия закона сетей, говорящего об увеличении расходов в степенной зависимости от роста. Как видно из табл. 3.17, штатные и местные налоги сильно коррелируют с плотностью населения и особенно со степенью урбанизации штата. Так, человек, живущий в шт. Нью-Йорк, выплачивает в 3 раза большую налоговую сумму, чем живущий в шт. Миссисипи. «Налоговые бунты» граждан не исправят положения, если они желают жить в крупных городах и не видеть, как эти города приходят в упадок. Такова плата за высокую плотность населения и экономические и культурные блага, которые дает нам город.[ ...]

В 1978 г. для сената США Станфордским исследовательским институтом был подготовлен отличный обзор, в котором рассматривались проблемы, связанные с размером городов и качеством жизни (этот обзор был опубликован в протоколах заседаний Конгресса США). Авторы обзора пришли к выводу, что в городах экономические функции максимизированы до такой степени, что не удается одновременно максимизировать социальные и экологические аспекты человеческого существования (вероятно, это вообще невозможно сделать, поскольку, как известно, невозможно оптимизировать противоположные тенденции в одно и то же время в одном и том же месте). В исследовании были использованы интервью и опросы общественного мнения, и эта часть работы позволяет сделать вывод, что если бы горожане действительно обладали свободой выбора, то большинство покинули бы крупные города, но экономические факторы позволяют сделать такой выбор только богатым. Для дополнительного чтения по рассмотренным здесь проблемам можно рекомендовать работы Хендерсона (Henderson, 1974) и Хока (Hoch, 1976).[ ...]

Оценить поддерживающую емкость среды для индустриально-городского общества гораздо сложнее, поскольку такие общества поддерживаются большими количествами дополнительной энергии, поступающей издалека и зачастую извлекаемой из запасов, накопленных до появления человечества, например из залежей горючих ископаемых, невозобновляемых запасов подземных вод, девственных лесов и мощных, богатых органикой почв. Интенсивное использование сокращает все эти ресурсы. Одно можно сказать с уверенностью: численность людей, как и оленей, ио-види-мому, колеблется около максимального уровня, или А-уровня, поддерживающей емкости; величина популяции человека имеет тенденцию приближаться то к одному, то к другому пределу или даже слегка превосходить его (в настоящее время такие вызывающие озабоченность пределы—количество продуктов питания и горючих ископаемых). Обратная связь или другие механизмы, которые поддерживали бы оптимальный, а не максимальный уровень численности, пока развиты незначительно. Это, видимо, объясняется двумя причинами: 1) многие жители развитых стран полагают, что наука и техника и в дальнейшем смогут подыскивать замену исчезающим ресурсам и поднимать уровень А”, и 2) население развивающихся стран часто в силу экономических н социальных причин вынуждено иметь большое количество детей. Поэтому продолжается опасная игра с периодическими превышениями А-уровня. Существуют достаточно веские экологические причины, по которым рост человечества следует сдерживать, но сложные социальные, экономические и религиозные проблемы, связанные с этим вопросом, очень затрудняют такой контроль.[ ...]

Рисунки к данной главе:

| Пример увеличения экономических прибылей и одновременного снижения качества среды но мере увеличения размеров города. |

|

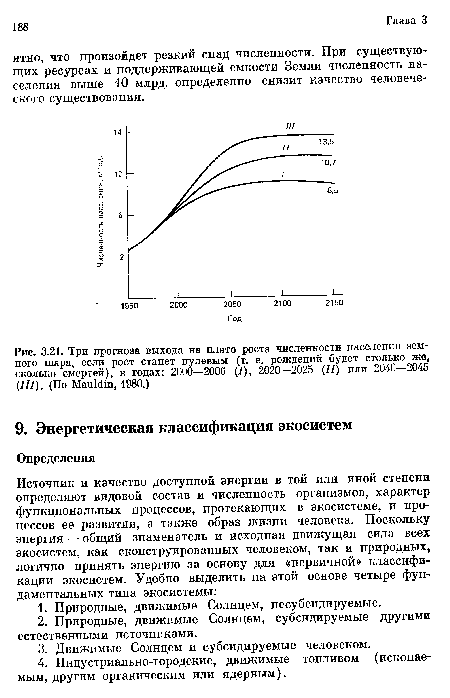

| Три прогноза выхода на плато роста численности населения земного шара, если рост станет нулевым (т. е. рождений будет столько же, сколько смертей), в годах |

|