Степень стабильности, достигаемая конкретной экосистемой, зависит не только от ее истории и эффективности ее внутренних управляющих механизмов, но и от характера среды на входе и, возможно, от сложности экосистемы. Как правило, экосистемы имеют тенденцию становиться сложнее в благоприятной физической среде, чем в среде со стохастическими (случайными, непредсказуемыми) нарушениями на входе, например штормами. Функциональная сложность, по-видимому, в большей степени, чем структурная, увеличивает стабильность системы (см., например, Van Voris et al., 1980), так как возрастает потенциально возможное число петель обратной связи; однако причинно-следственные взаимоотношения между сложностью и стабильностью изучены еще не достаточно. Несколько лет назад покойный Р. Мак-Артур высказал предположение, что разнообразие видов организмов должно увеличивать стабильность биотического сообщества, но оказалось, что между видовым разнообразием как таковым и стабильностью не существует сколько-нибудь значительной корреляции. Правда, как уже было сказано, согласно теории избыточности, или конгенерического гомотаксиса, умеренное видовое разнообразие, при условии что каждый из видов выполняет какие-то ключевые функции, должно определенным образом влиять на управляемые реакции сообщества.[ ...]

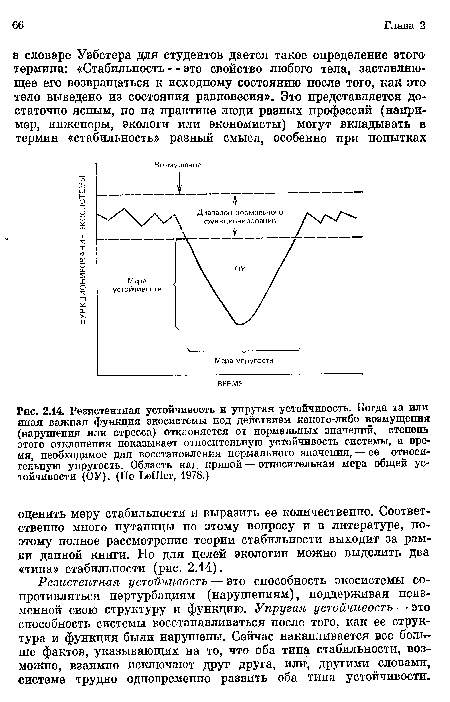

Так, калифорнийский лес из секвойи довольно устойчив к пожарам (для этих деревьев характерны толстая кора и другие адаптации), но если он все же сгорит, то восстанавливается очень медленно или вовсе не восстанавливается. Напротив, калифорнийские заросли чапараля (см. с. 314) очень легко выгорают (низкая резистентная устойчивость), но быстро восстанавливаются за несколько лет (отличная упругая устойчивость). Как правило, при благоприятных физических условиях среды экосистемы в большей степени проявляют резистентную, а не упругую устойчивость, а в изменчивых физических условиях наблюдается прямо противоположное.[ ...]

Подводя итоги, отметим, что экосистема не эквивалентна организму, поскольку обладает собственными качественно новыми свойствами. Другими словами, экосистема — это надорганизмен-еый уровень организации, а не сверхорганизм; не похожа она и на промышленный комплекс (например, атомную электростанцию). И все же у нее есть одна общая с этими системами черта: кибернетическое поведение.[ ...]

Эволюция центральной нервной системы постепенно превратила Homo sapiens в самое могущественное существо на земном шаре; по крайней мере это касается его способности изменять функционирование экосистем. Человеческий мозг, нуждаясь в очень малых затратах энергии, способен создавать самые разнообразные мощные идеи. Человек в своих идеях до сих пор опирался в основном на положительную обратную связь, что способствовало усилению его власти над природой, росту техники и эксплуатации ресурсов. Но этот процесс в конце концов, вероятно, приведет к снижению качества человеческой жизни и разрушению окружающей среды, если не будут найдены пути адекватного управления с помощью отрицательной обратной связи.[ ...]

Рисунки к данной главе:

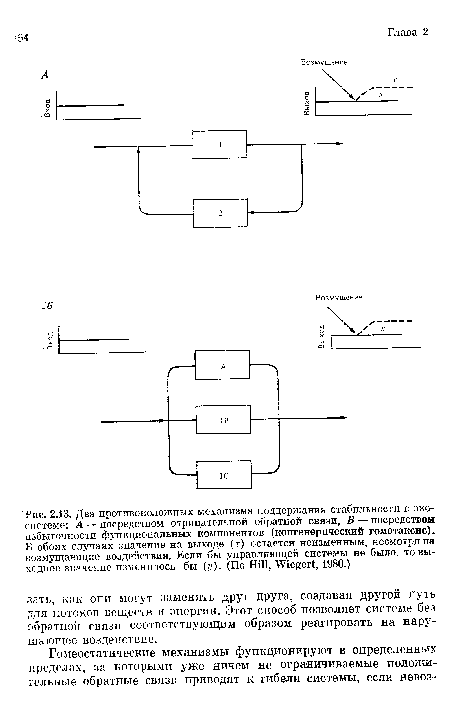

| Два противоположных механизма поддержания стабильности в экосистеме |

|