Фотосинтезирующие бактерии в основном водные (морские и пресноводные) организмы; в большинстве случаев они играют незначительную роль в продукции органического вещества. Но они способны функционировать в условиях, в общем неблагоприятных для большинства зеленых растений, и в водных отложениях участвуют в круговороте некоторых элементов. Например, зеленые и пурпурные серобактерии играют важную роль в круговороте серы (см. рис. 4.5). Эти облигатные анаэробы (способные к жизнедеятельности только в отсутствие кислорода) встречаются в граничном слое между окисленными и восстановленными зонами в осадках или воде, там, куда свет почти не проникает. Эти бактерии можно наблюдать в илистых отложениях литорали, где они часто образуют отчетливые розовые или пурпурные слои непосредственно под верхними зелеными слоями живущих в иле водорослей (иными словами, у самой верхней границы анаэробной, или восстановленной, зоны, где имеется свет, но мало кислорода). При исследовании японских озер (Takahashi, Ichimura, 1968) было рассчитано, что на долю фотосинтезирующих серобактерий в большинстве озер приходится только 3—5% общей годовой продукции фотосинтеза, но в стоячих озерах, богатых H2S, эта доля повышается до 25%. Несерные фотосинтезирующие бактерии, напротив, как правило, являются факультативными аэробами (способны функционировать и в присутствии, и в отсутствие кислорода). В отсутствие света они, подобно многим водорослям, могут вести себя как гетеротрофы. Таким образом, бактериальный фотосинтез может быть полезен в загрязненных и эвтрофных водах, в связи с чем сейчас усиливается его изучение, но он не может заменить «настоящий» фотосинтез с выделением кислорода, от которого зависит вся жизнь на Земле.[ ...]

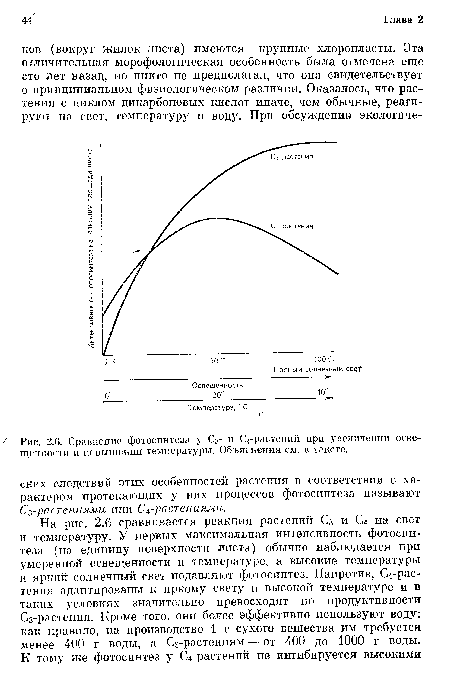

Растения, которые в настоящее время играют главную роль в питании человечества, такие, как пшеница, рис, картофель и большая часть овощей, относятся в основном к Сз-видам, поскольку культуры, пригодные для интенсивного механизированного земледелия, были выведены преимущественно в умеренной зоне Северного полушария. Культуры тропического происхождения, например кукуруза, сорго и сахарный тростник, относятся к С4-растениям. Очевидно, следовало бы вывести больше С4-сортов растений для возделывания их в орошаемых пустынях и в тропиках.[ ...]

Недавно был открыт еще один способ фотосинтеза, приспособленный к условиям пустынь н получивший название САМ-ме-таболизм1. У некоторых суккулентов пустыни, в том числе кактусов, устьица на протяжении жаркого дня закрыты и открываются только прохладной ночью. Двуокись углерода, поглощаемая через устьица, накапливается в форме органических кислот (отсюда и название) и фиксируется в углеводах только на следующий день. Такая задержка фотосинтеза значительно уменьшает Дневные потери воды, усиливая этим способность суккулентных растений сохранять водный баланс и запасы воды.[ ...]

Благодаря способности функционировать в отсутствие света — в осадках, почве и на дне океанов хемосинтезирующие бактерии ее только играют роль в извлечении минеральных питательных веществ, но. как показал русский гидробиолог И. Т. Сорокин (1966), они используют энергию (вторично используя углерод, о чем упоминалось выше), которая иначе была бы недоступна для консументов.[ ...]

В глобальном масштабе эволюдионно наиболее развитые формы жизни можно четко разделить на автотрофов и гетеротрофов причем для выживания последних необходим газообразный кислород. Но многие виды и штаммы низших микроорганизмов — бактерий, грибов, низших водорослей и простейших — не столь специализированы. Они приспособлены к промежуточному способу существования и могут с автотрофии переключаться на ге-теротрофию, жить в присутствии и в отсутствие кислорода.[ ...]

Типы разложения (катаболизма) и разрушителей. В целом можно сказать, что в природе гетеротрофный процесс разложения примерно уравновешивает автотрофный метаболизм. Если рассматривать разложение в широком смысле слова как «любое биологическое окисление, дающее энергию», то с учетом потребности в кислороде можно выделить несколько типов этого процесса, приблизительно аналогичных типам фотосинтеза.[ ...]

Бактерии ВезиШиЬЬпо — экологически важный пример анаэробного дыхания (тип 2); эти бактерии восстанавливают 804 в глубоких отложениях и в бескислородных водах, например б Черном море, до газообразного НгЭ. Этот газ может подеяться в верхние слои отложений или в поверхностные воды, где его используют другие организмы (например, фотосинтезирующие бактерии). К общеизвестным организмам, использующим брожение (тип 4), относятся, разумеется, дрожжи. Они имеют большую практическую ценность для человека, но, кроме того, в изобилии встречаются в почве, где играют ключевую роль в разложении растительных остатков.[ ...]

Как уже указывалось, многие группы бактерии (например, факультативные анаэробы) способны и к аэробному, и к анаэробному дыханию, но конечные продукты этих двух реакций различны и количество высвобождающейся энергии при анаэробном дыхании значительно меньше. На рис. 2.7 представлены результаты интересного исследования, в котором один и тот же вид бактерий, АегоЪас1ег, выращивали в анаэробных и аэробных условиях с использованием глюкозы в качестве источника углерода. В присутствии кислорода почти вся глюкоза превращалась в бактериальную биомассу и СО2; в отсутствие же кислорода разложение было неполным, гораздо меньшая часть глюкозы превращалась в углеродсодержащие вещества клеток и во внешнюю среду выделялся ряд органических соединений. Чтобы окислить их, потребовались бы другие специализированные виды бактерий. Когда скорость поступления органического детрита в почву и донные отложения высока, бактерии, грибы, простейшие и другие организмы создают анаэробные условия, используя кислород быстрее, чем он диффундирует в субстрат. При этом разложение органического вещества не прекращается — оно продолжается, хотя часто в замедленном темпе, если в среде имеются микроорганизмы с достаточно широким диапазоном анаэробных типов метаболизма.[ ...]

Рисунки к данной главе:

| Сравнение фотосинтеза у С3- п С4-растений при увеличении освещенности и повышении температуры. Объяснения см. в тексте. |

|

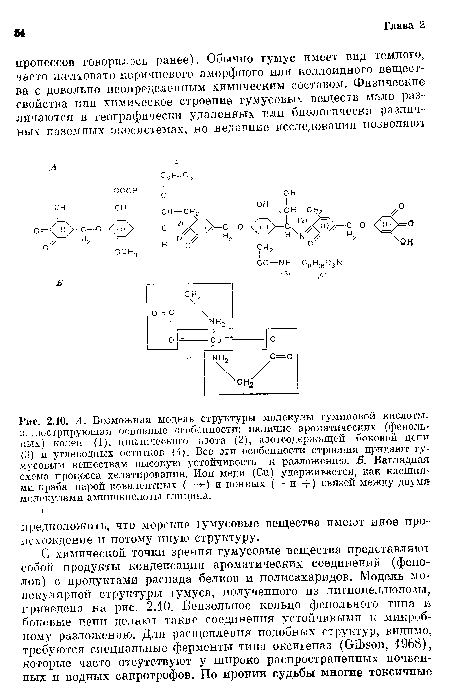

| А. Возможная модель структуры молекулы гуминовой кислоты? иллюстрирующая основные особенности |

|