Механическая защита: колючки и шипы. — Защитные оболочки сооружаются, по-видимому, из наиболее доступных материалов. — Различные части растения защищены по-разному и в различной степени. — Почки и семена: что лучше — распыление или защита? Химическая защита. — Средства химической защиты,г которыми располагают животные, нередко добываются из поедаемых ими ядовитых растений. — «Тебе — мило, а по мне — гнило». — Внешнее строение и окраска тела как средства защиты: криптизм, предупреждающая окраска, бейтсовская мимикрия, оборонительное поведение.[ ...]

До сих пор мы обсуждали достоинства тех или иных пищевых ресурсов лишь с точки зрения их питательных свойств; эти свойства, разумеется, имеют для потенциального потребителя огромное значение. Однако вступят ли данный потребитель и данный ресурс во взаимодействие, зависит не только от питательных свойств ресурса. Существенную роль играет еще и то, насколько этот ресурс защищен. Выделение потенциальной жертвой части своих ресурсов на нужды обороны не только снижает их долю, которая может быть направлена на размножение, но и изменяет питательные свойства жертвы: «средства защиты» порой оказывают сильнейшее влияние на потенциальную пищевую ценность объекта питания (Edmunds, 1974).[ ...]

Пора заметить, что ресурсы зеленых растений (и вообще всех автотрофов) не увеличиваются, не воспроизводятся и не развиваются. Атомы, за исключением радиоактивных, неизменны. Растениям не приходится «беспокоиться» о преодолении «обороны», созданной ресурсами, и о сопряженной эволюции потребителя и ресурса в этом случае не может быть и речи. Невозможна также сопряженная эволюция деструкторов и их разлагающейся пищи. И все же бактериям, грибам и животным, питающимся трупами или детритом, частенько приходится преодолевать остатки физической и в особенности химической защиты, существовавшей у их кормовых объектов при жизни. При этом между автотрофами или между деструкторами, конкурирующими за эти ресурсы, могут возникать сильные взаимодействия (гл. 6 и 7).[ ...]

Колючих листьев падуба личинки дубового коконопряда не поедают, но стоит колючки удалить — и листья охотно поедаются. Не приходится сомневаться, что исход опыта был бы точно таким же, если бы на место коконопряда и листьев поставили другого потребителя и другой корм: например, окуня и колюшку, у которой удалены иглы, или лисицу и ежа (также с удаленными иглами). Колючки и шипы могут служить эффективным средством отпугивания.[ ...]

У животного, питающегося мидиями, сложности примерно такие же, что и у животного, питающегося грецкими орехами. Взрослые мидии неподвижны, но у них имеются раковины, для: раскрывания которых требуется время; от некоторых же хищников раковина защищает мидию полностью. Даже медленно передвигающаяся улитка наделена почти такими же свойствами. Мидию может схватить ворона и, взлетев с ней в воздух, бросить на камни, чтобы расколоть раковину; улитку может расклевать на камне дрозд; орех может разгрызть белка — во всех этих случаях защитная оболочка заставляет потребителя понапрасну растрачивать время и энергию.[ ...]

Джензен (Janzen, 1981) указывал, что предкам нашим втече-ние последних пяти миллионов лет было, по-видимому, известно то, что содержимое наиболее прочных «биотических контейнеров» зачастую никак иначе не защищено. Как правило, единственные семена, которые можно съесть без опасений — те, что заключены в толстые и твердые оболочки. Короче говоря, неприступная крепость в состоянии заменить другие средства защиты— такие, например, как отравляющие вещества или быстрые ноги.[ ...]

Итак, различные организмы демонстрируют внушительный арсенал самых разнообразных средств физической защиты, однако существует еще и арсенал химической защиты. Растительное царство изобилует веществами, которые в «нормальных» биохимических превращениях, по-видимому, не участвуют. Эти «вторичные» метаболиты очень разнообразны; от простых химических соединений вроде щавелевой и синильной кислот до гораздо более сложных гликозидов, алкалоидов, терпеноидов, сапонинов, флавоноидов и таннинов (Futuyma, 1983).[ ...]

Другие животные, которым содержащиеся в поедаемых ими растениях яды не причиняют особого вреда, порой оказываются в состоянии эти растительные яды накапливать, хранить и употреблять в целях самозащиты. Классический пример — бабочка данаида, гусеницы которой кормятся на различных ваточниках (Asclepias spp.). В ваточниках содержатся «вторичные» метаболиты— сердечные гликозиды, влияющие на сокращение сердца позвоночных животных и для млекопитающих и птиц ядовитые. Гусеницы данаиды накапливают и хранят эти вещества в своем теле, откуда они переходят к взрослым особям (имаго), которые становятся совершенно несъедобными для птиц. На пример, неопытная голубая сойка (данаид раньше не пробовавшая),’ заглотив одну бабочку, испытывает приступ жестокой рвоты, и после этого отказывается от поедания всех прочих данаид. Данаиды же, выращенные на капусте (либо на одном из немногих ваточников, не содержащих гликозидов), напротив, вполне съедобны (Brower, Corvino, 1967).[ ...]

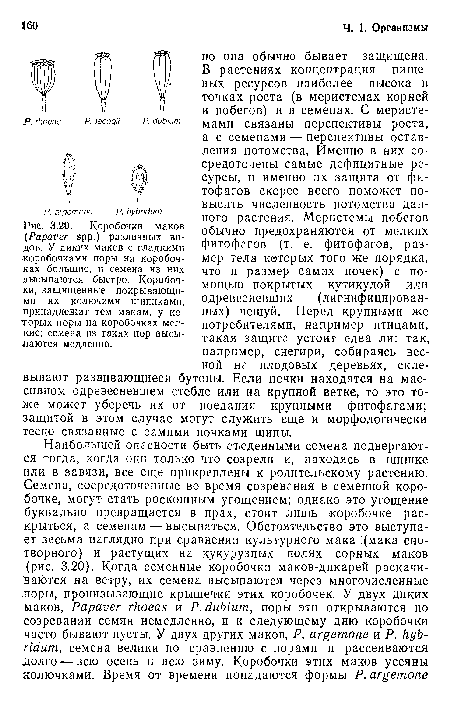

Рисунки к данной главе:

Вернуться к оглавлению