Запах и вкус воды обусловливаются присутствием природных примесей и промышленных загрязнений. Из минеральных природных веществ запах и вкус свойственны, например, сероводороду, соединениям железа и марганца, сульфатам, хлоридам. Запах и вкус воды биологического происхождения (травяной, болотный, земляной, рыбный и др.) являются следствием жизнедеятельности и отмирания высших водных растений (рдест, роголистник, ряска, стрелолист и др.), лучистых,грибков, плесеней, водорослей, некоторых форм бактерий [5].[ ...]

Интенсивность запаха и вкуса непостоянна в течение года и с повышением температуры воды увеличивается.[ ...]

Мутность. Прозрачность. Примеси, находящиеся в дисперсном состоянии, обусловливают мутность воды. Величина мутности определяется интенсивностью светорассеяния и пропорциональна весовой концентрации взвешенных веществ.[ ...]

С изменением степени дисперсности взвеси мутность меняется неоднозначно: при увеличении размеров частиц (начиная от молекулярных) интенсивность светорассеяния сначала возрастает, а затем постепенно уменьшается. Максимальное светорассеяние соответствует коллоидной степени дисперсности. Высокой мутностью обладают воды среднеазиатских рек. Реки северных и центральных областей СССР несут гораздо меньше взвесей. Некоторые реки Сибири (например, Ангара) обладают ничтожно малой мутностью. Мутность речных вод минимальна зимой и максимальна во время паводков. Цветение водохранилищ приводит к повышению мутности воды летом.[ ...]

Определение концентрации взвешенных веществ осуществляется либо весовым способом (в мг/л), либо с помощью фотоэлектроколориметра (в единицах оптической плотности, пересчитываемых на мг/л). Более простыми, но менее точными являются косвенные методы, основанные на визуальном анализе мутности или прозрачности воды.[ ...]

Цветность воды, ее окраска объясняются наличием гуминовых соединений, танина, солей железа, окрашенных отходов производства. Цветность свойственна в основном источникам с болотным питанием. В зависимости от состава окрашивающих веществ вода может приобрести желтоватый, бурый, зеленоватый и другие цвета [9]. Нужно иметь в виду, что цветность воды не определяется общим содержанием в ней органических веществ, поскольку часть последних не имеет окраски. Так, например, при обработке коагулянтом волжской воды цветность уменьшалась на 63%, а содержание органических веществ — лишь на 39%. Для окской воды эти показатели были равны соответственно 47 и 22% [10, стр. 30].[ ...]

В течение года цветность воды меняется иногда очень резко. Колебания цветности могут происходить в такт с колебаниями мутности или независимо от них (например во время цветения водорослей).[ ...]

Иногда для характеристики органических веществ, обусловливающих цветность, рекомендуют использовать так называемый коэффициент цветности, равный частному от деления цветности воды (в град) на ее окисляемость [12, стр. 14]. Значения этого коэффициента для большинства природных вод находятся в пределах 1—8.[ ...]

Сухой остаток. Суммарное количество минеральных и органических примесей, содержащихся в воде в истинно растворенном и коллоидном состоянии, характеризуют величиной сухого остатка. Величина его определяется взвешиванием остатка после выпаривания некоторого объема предварительно профильтрованной воды и выражается в миллиграммах на литр.[ ...]

По Шкробу и Вихреву [13], величина сухого остатка речной воды колеблется в пределах от 60 до 1000 мг/л и для большинства рек составляет 150 —400 мг/л. Часть сухого остатка, которая удаляется при прокаливании, дает ориентировочное представление о содержании в воде органических веществ.[ ...]

Рисунки к данной главе:

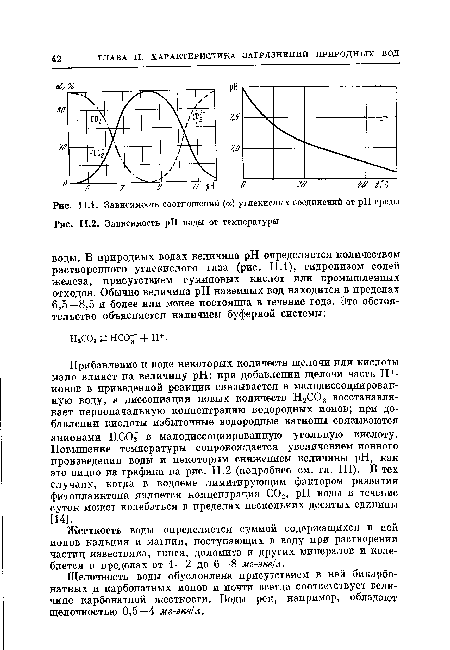

| Зависимость соотношений (а) углекислых соединений от pH среды |

|

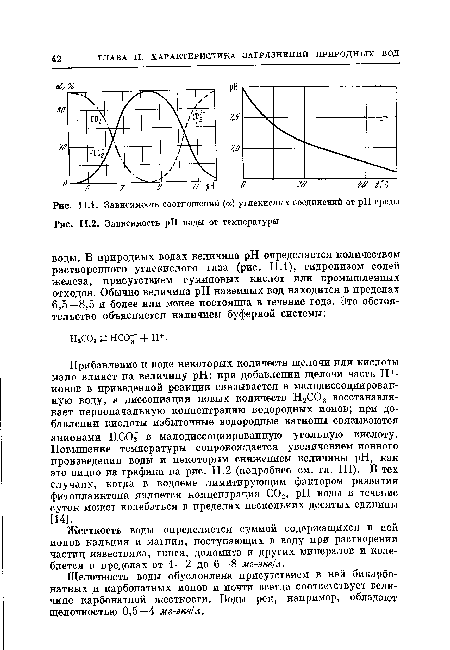

| Зависимость pH воды от температуры |

|