Наибольшей продуктивностью отличаются прибрежные водные экосистемы в связи с поступлением помимо потока биогенов из донных отложений также дополнительного потока, приходящего со стоком с суши. В глубоководных районах продуктивность растительных организмов ограничена недостатком биогенов, концентрирующихся на дне.[ ...]

Океаны играют важную климатообразующую роль, перераспределяя солнечную энергию за счет испарения воды и перемещения нагретой воды с океаническими течениями. Они участвуют в других глобальных биогеохимических круговоротах в природе и являются гигантскими «резервуарами» диоксида углерода. Океан — яркий пример биогеоценоза.[ ...]

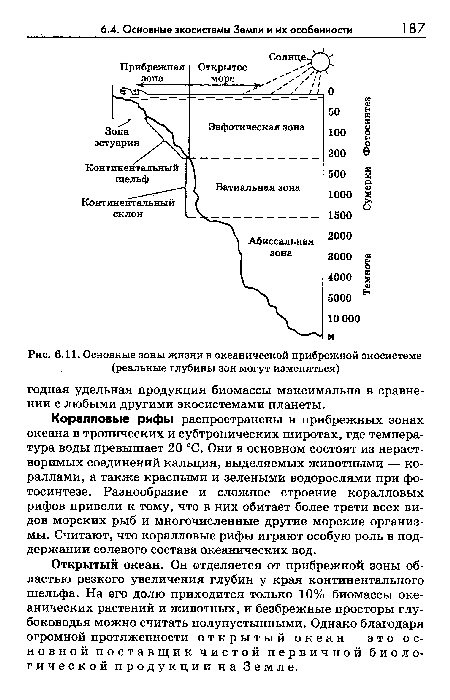

Прибрежная зона океана. Это — относительно теплые, богатые биогенами мелководья, протянувшиеся от линии прилива на суше до края подводного продолжения континента — континентального шельфа (рис. 6.11).[ ...]

В прибрежной зоне, занимающей менее 10% общей площади океана, сосредоточено 90% биомассы океанических растений и животных; здесь находится большинство районов промышленного рыболовства. Прибрежную зону подразделяют на несколько местообитаний.[ ...]

Коралловые рифы распространены в прибрежных зонах океана в тропических и субтропических широтах, где температура воды превышает 20 °С. Они в основном состоят из нерастворимых соединений кальция, выделяемых животными — кораллами, а также красными и зелеными водорослями при фотосинтезе. Разнообразие и сложное строение коралловых рифов привели к тому, что в них обитает более трети всех видов морских рыб и многочисленные другие морские организмы. Считают, что коралловые рифы играют особую роль в поддержании солевого состава океанических вод.[ ...]

Открытый океан. Он отделяется от прибрежной зоны областью резкого увеличения глубин у края континентального шельфа. На его долю приходится только 10% биомассы океанических растений и животных, и безбрежные просторы глубоководья можно считать полупустынными. Однако благодаря огромной протяженности открытый океан — это основной поставщик чистой первичной биологической продукции на Земле.[ ...]

В пределах открытого океана выделяют три зоны, основным различием которых является глубина проникновения солнечных лучей (рис. 6.11).[ ...]

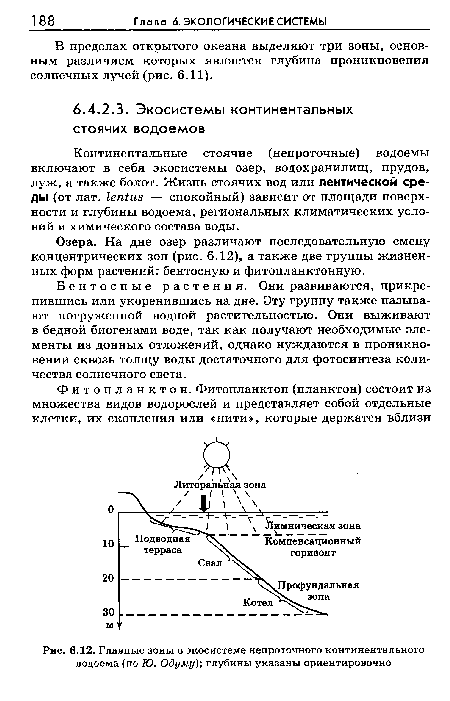

Континентальные стоячие (непроточные) водоемы включают в себя экосистемы озер, водохранилищ, прудов, луж, а также болот. Жизнь стоячих вод или лентической среды (от лат. 1еМиз — спокойный) зависит от площади поверхности и глубины водоема, региональных климатических условий и химического состава воды.[ ...]

Озера. На дне озер различают последовательную смену концентрических зон (рис. 6.12), а также две группы жизненных форм растений: бентосную и фитопланктонную.[ ...]

Бентосные растения. Они развиваются, прикрепившись или укоренившись на дне. Эту группу также называют погруженной водной растительностью. Они выживают в бедной биогенами воде, так как получают необходимые элементы из донных отложений, однако нуждаются в проникновении сквозь толщу воды достаточного для фотосинтеза количества солнечного света.[ ...]

Рисунки к данной главе:

| Основные зоны жизни в океанической прибрежной экосистеме (реальные глубины зон могут изменяться) |

|

| Главные зоны в экосистеме непроточного континентального водоема (по Ю. Одуму); глубины указаны ориентировочно |

|

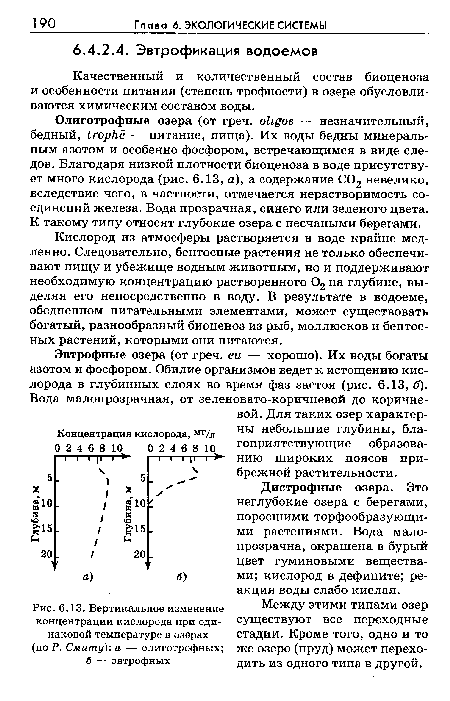

| Вертикальное изменение концентрации кислорода при одинаковой температуре в озерах (по Р. Смиту) |

|